【ウェブマガジン第20号】理論モデルで繋ぐ今と昔の太陽

庄田 宗人 (東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 助教)

太陽系の中心に位置する太陽は我々地球上の生物に恵みをもたらす一方、磁気活動現象を通して惑星にさまざまな形で影響をもたらします。磁気活動は我々人間の日常生活に対しては致命的な影響を及ぼすことはほぼありませんが、数億年から数十億年という長い時間スケールで見るとじわじわと惑星の大気流出を引き起こし、惑星の居住可能性において無視できないファクターとなります。何故今このタイミングで地球上に生命が存在できるのか、地球に生命が存在することはどのくらい稀なことなのか、これらの根源的な問いに答えるには、地球にとっての「外側境界」、つまり太陽活動が作り出す宇宙空間環境がどのような歴史を辿ってきたかを理解する必要があるということです。ここでは昔の太陽の磁気活動を推定する研究について、理論的観点から紹介いたします。

1. 母なる太陽?恐ろしき太陽?

太陽系で地球のすぐ隣に位置する火星。地形学的、鉱物学的な研究から、火星にはかつて液体の海が存在したのだろうと考えられています。一方、現在の火星は大気圧が非常に小さく、表層に液体の水を維持することができません。これらは、火星の大気が何らかの原因で消失し、どこかのタイミングで液体の水が失われてしまったことを意味します。

では何故火星は大気を失ってしまったのでしょうか。さまざまな観測的、理論的研究から、火星大気は太陽大気(コロナ)からの電磁波放射(X線・紫外線)や放出流(太陽風)を浴びることで徐々に剥ぎ取られていることがわかってきました。このような大気流出は太陽系や火星に特有の現象ではなく、太陽系外の惑星でも観測されており、太陽のような磁気活動現象を引き起こす恒星の周辺では普遍的に生じることが知られています。特に若い星は一般に強い磁場を持ち、(磁場をエネルギー源とする)X線や紫外線、太陽風(恒星風)も強く、惑星へ及ぼす影響はさらに甚大であると考えられています。

以上のように、恒星が作り出す惑星周辺の宇宙環境は惑星の進化に対し(時に致命的な)影響を及ぼします。従って太陽系の歴史を理解するには、太陽の進化に伴って太陽が作り出す宇宙環境(太陽圏)がどのように進化してきたか、特に太陽風や太陽コロナ放射がどのような歴史を辿ってきたかを理解する必要があります。残念ながら過去の太陽の情報を直接的に取得する術はほとんどありませんが、天文観測を用いることで過去の太陽の姿をある程度想像することが出来ます。星は質量が同じであれば似たような一生を辿ることが恒星進化論からわかっています。従って太陽と似たような質量を持ちかつ年齢が若い星を観測すれば、それが過去の太陽と瓜二つだと類推できるわけです。実際、このような天文観測から過去の太陽についてさまざまな示唆が得られています。ただし、残念ながら惑星にとって重要な太陽コロナ放射の情報は天文観測からはほとんど得られません。コロナ放射(極端紫外線)は恒星から地球に到達するまでの間、星間空間で強い吸収を受けてしまい、地球上ではそのシグナルは残っていないことが多いためです。つまり天文観測から過去の太陽コロナ放射を推定しようという試みは原理的にほぼ不可能なのです。

このような背景のもと、我々は理論モデルを使って過去の太陽コロナ放射を推定できないかと考え、研究を行っています。太陽コロナ放射をモデル化するには太陽コロナ加熱の数値シミュレーションを行う必要があります。太陽コロナ加熱は依然として未解決問題であるものの、理論モデルの進展と数値シミュレーション技術の向上により、どうすれば現実的なコロナを再現できるかはかなり詳細にわかってきました。この恩恵に授かり、我々は現実的な太陽コロナをコンピュータ上で再現するモデルを構築し、それを若い太陽に適用することで、若い太陽からのコロナ放射の理論的推定に挑戦しました。

2. 理論モデルを使って昔の太陽を理解する

太陽大気(恒星大気)からの放射をモデリングしたいのですから、素直に考えれば大気全体(全球構造)を丸ごとモデル化すれば良いということになります。ただし残念ながらこれは現実的ではありません。大気加熱を担うエネルギー源(磁場擾乱=アルベーン波)と太陽全体の間には1000-10000倍程度のスケールギャップがあり、例えばこれを三次元計算で再現しようとすると少なくとも1兆点の格子点が必要になってしまいます。これは数値計算としてはギリギリ1ケースできるかできないかくらいの規模感であり、天文学のような多種多様な星についてモデル計算を行う必要がある分野とは相性が悪いのです。何か別の作戦を考える必要があります。

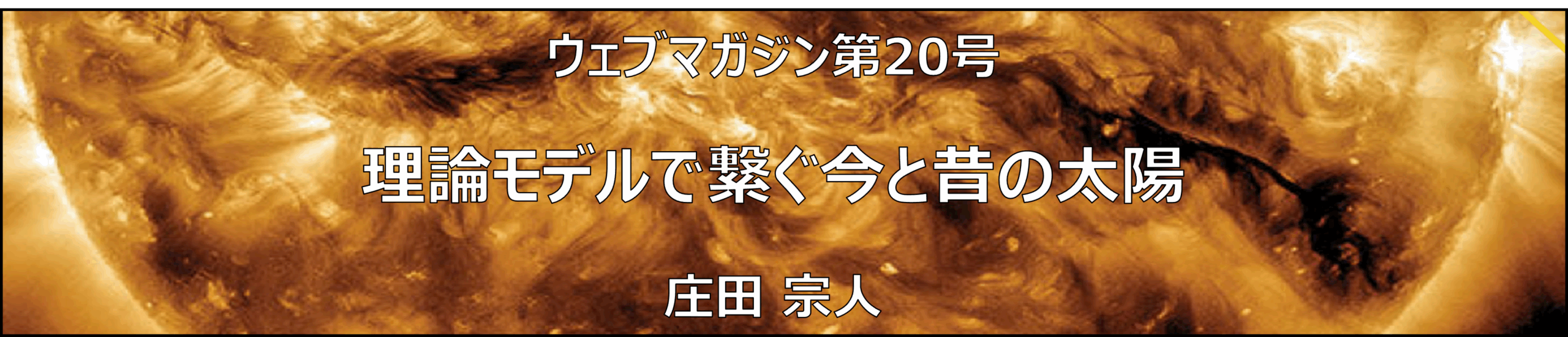

図1左には太陽の極端紫外線観測画像を示しました。極端紫外線は主にコロナから放射されるため、この画像は太陽コロナの姿を捉えていると言えます。この画像から分かる通り、太陽大気(コロナ)は複数の半円状ループ構造の重ね合わせで構成されています。従ってループ1つ1つからの放射を正しくモデル化出来れば、その重ね合わせとして大気全体からの放射もモデル化できるでしょう。ループ1つであれば太陽大気全体よりも遥かに領域も小さく、計算負荷をかなり削減できるはずです。そこで我々は、全球構造ではなく1つのループの注目した数値シミュレーションを行うことにしました。

図1右にはコロナループの観測画像とともにコロナ加熱を再現するのに必要な物理プロセスをまとめました。太陽表面では磁場と熱対流の相互作用により継続的にエネルギーが生成されます。このエネルギーが磁場に沿って伝播し、何らかのプロセスで熱に変わることで大気が加熱されます。この過程は磁気流体力学という体系によって記述されます。ただし大気は無尽蔵に温度が上がり続けるわけではなく、熱伝導や放射による冷却とバランスする温度で定常的な状態に収束します。我々はこれらの物理過程を適切に一次元系に組み込むことで、非常に計算負荷の軽いコロナ加熱モデルの構築に成功しました。このモデルと原子データベースを組み合わせることで、コロナ放射スペクトルをモデルから取得することが可能となりました。

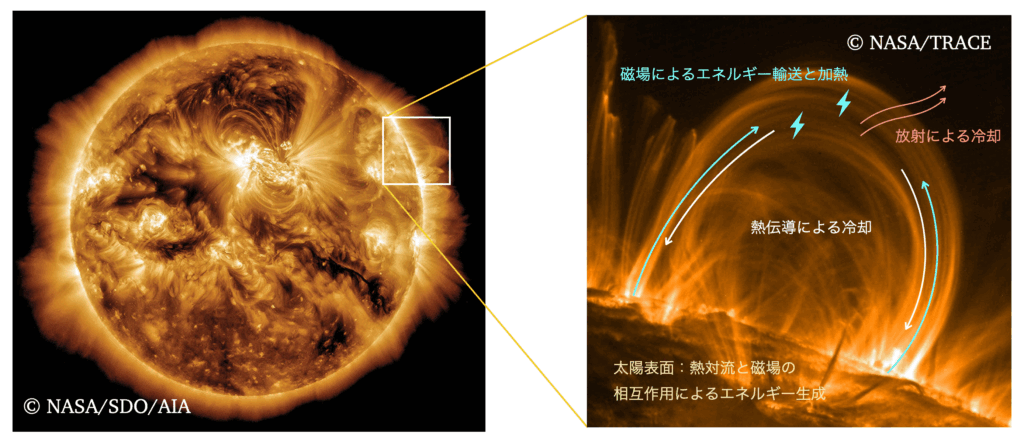

図2左には太陽コロナからの放射をモデル化した結果と実際の観測を比較しました。横軸が電磁波の波長、縦軸が各波長における放射強度(フラックス)を表し、赤線が我々の数値モデルから算出した結果、青線が観測結果を示します。特に観測が難しいX線と極端紫外線の領域(緑色で塗りつぶした範囲)で、モデルと観測はよく一致することがわかります。観測データを一切モデルインプットに用いない、フォワードモデリングを用いて(このレベルで)観測スペクトルを再現した例はなく、我々の成果は数値モデルによる恒星放射の推定の可能性を拓きました。

一方「現在の」太陽を再現できたからといって、このモデルが過去の太陽にも適用できるとは限りません。ただし、これはモデルに入力するパラメータがわからないからという意味ではありません。太陽は一生のほとんどを主系列段階と呼ばれる自身の重力による収縮と核融合による膨張が釣り合う期間で過ごし、この間質量や半径はほとんど変化しません。唯一今と昔の太陽で異なるのは自転速度、そしてそれに由来する磁場生成効率の違いですが、これらも天文観測である程度は範囲を絞ることが出来ています。従って、過去の太陽がどのような物理パラメータを持っていたかは、実はそれなりには制限できます。むしろ問題は「現在と過去でコロナ加熱メカニズムは同じなのか否か」が分からないことにあります。前述の通り、昔の太陽は今と比べ遥かに磁場生成効率が高かったはずなので、これに付随し今の太陽では見られないような全く別のコロナ加熱メカニズムが働いていたと考えるのはリスクがあります。現在の太陽とは別に、過去の太陽、もしくは過去の太陽に似た星(若い太陽型星)を用いてモデルの検証を行う必要があります。

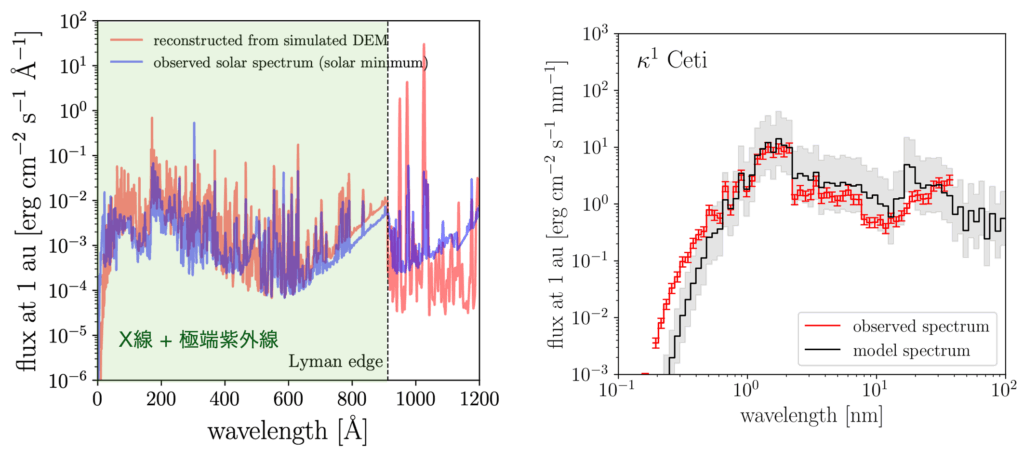

一般に太陽以外の太陽型星からのコロナ放射は星間吸収の影響もありごく近傍の星数例を除いて観測できません(だからこそモデルによる推定が必要なのです)。一方、これは逆に言うと数天体であれば、星間吸収の影響を受けずコロナ放射スペクトルを観測することが出来るということです。我々はこの点に注目し、若い太陽型星についてモデルと観測を直接比較することで、果たしてモデルが若い星にも適用可能なのか直接検証を行いました。図2右にはその結果を示しています。赤が観測されたコロナ放射スペクトル、黒がモデルスペクトルを表します。灰色の領域はモデルの不定性の範囲を表します。ごく短い波長(1 nm以下)を除いて、観測とモデルは不定性の範囲で一致することがわかりました。これは、我々のモデルが現在の太陽だけでなく若い頃の太陽にも適用可能であることを示唆します。

3. おわりに

以上のように、我々は太陽や太陽型星のコロナ放射スペクトルを推定可能な理論モデルを構築することに成功しました。これはこれまでブラックボックスであった過去の太陽コロナの情報を正確に推定する有力なツールになるはずです。

一方、我々のモデルが完璧かというと、もちろんそうではありません。図2左からもわかり通り、極端紫外線よりも長い波長の放射については理論と観測には大きな乖離がありますし、またX線や極端紫外線の中で見ても、一本一本のスパイク(輝線)には一桁程度の誤差が出てしまうこともあります。我々のモデルはX線・極端紫外線の放射総量に対してはある程度正しい値を算出可能ですが、各波長での強度については到底十分な精度を達成できたとは言えない状況です。これまでの成果をベースラインとし、引き続きモデルアップデートを続ける必要があるでしょう。

太陽観測は今まさに黄金期を迎えています。Parker Solar ProbeやSolar Orbiter、DKIST、PUNCHといったこれまでにない太陽観測衛星、望遠鏡が次々と始動しており、見たこともないようなデータが次々と手に入ってきています。日本も2020年代後半にSOLAR-C衛星の打ち上げを予定しており、これによりコロナ加熱の理解が格段に進むことが期待されます。モデルのベースとなる基礎物理の理解だけでなく、モデルを鍛え上げるための太陽観測、モデルを検証するための恒星観測、全てに注意を払いながら一歩ずつ正しいモデルへと近づいていきたいものです。

参考文献

- Munehito Shoda & Shinsuke Takasao; “Corona and XUV emission modelling of the Sun and Sun-like stars”; Astronomy & Astrophysics, 656, 111

- Munehito Shoda, Kosuke Namekata, Shinsuke Takasao; “Assessing the capability of a model-based stellar XUV estimation”; Astronomy & Astrophysics, 691, 152