【ウェブマガジン第10号】地震を調べただけでは地震は分からない

地震を調べただけでは地震は分からない

-広い時間スケールから見る地震と断層の奥深い法則性-

安藤 亮輔 (東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 准教授)

1.地震の時間

地震という言葉を聞いたとき、即座に思い浮かぶイメージ、時間の感覚はどのくらいでしょうか? 多くの人が、数秒から数10秒間つづくガタガタ、グラグラ、ユサユサという地震のゆれの感覚を思い浮かべるのではないでしょうか。多くの尊い命が犠牲となった2011年の東北地方太平洋沖地震(東北沖地震)を経験した人は、数分間にもおよぶ、強烈なゆれを思い浮かべるかもしれません。私自身、震源から約300 km(破壊域の南端からは約50 km)離れたつくば市にある8階建てビルの7階の研究室でそのゆれを経験しました。しかし、最初のカタカタとしたゆれが、みるみるうちに激しくなり、驚いて傍らにおいていたヘルメットをかぶり、テレビのある近くの部屋まで廊下を走っていくと戸棚のものが散乱し始め、あれよという間に建物がグウァングウァンと激しくゆれる中でテレビが映らなくなってから、廊下に出たときに顔面蒼白の同僚の顔を見たところまで、何分経っていたかなど、ちょっと正確に思い出すのは難しいところです(これは悪い例で、幸運が重なり助かっています。地震のゆれを感じたら、まずは丈夫な机の下などの少しでも安全なところに隠れるべきでした)。もしかしたら、緊急地震速報を携帯電話で受けてから、実際のゆれが到達するまでカウントダウンした人もいるかもしれません。

地球の表面に暮らす私たち人類にとって、地震とは、まずもって地面のゆれとして認識されます。従って、地震の時間的長さの感覚というのは、まずは、ゆれを感じる時間の感覚ということになるでしょう。しかし、これは地震という現象の実態から言えば、ごく一部の表現に過ぎない、ということになります。物理現象としては、岩石で構成される地中を毎秒数kmで伝播する地震の波がある距離を伝わるのに要する時間、というものを感じているに過ぎないのです。地震を理解するためには、もっと幅広い時間の流れの中でその法則性を考える必要があることが、認識されるようになってきました。

2.地球で地震が起こるようになった時

地震とは、地球の比較的浅い領域で応力が加わった岩石がバリッと割れる破壊現象で、地下の弱面である断層が高速に滑る(せん断破壊する)ことで発生します。もし高速で滑れば、地震波を放射して地震動として地面をゆらすのです。では基本的な問題として、地球で地震が起こる条件とは、何でしょうか? 地球は、約46億年前に、多数の微惑星の衝突で形成されたと考えられていますが、初期の地球表層は、マグマオーシャンと呼ばれる、微惑星の衝突によって発生する熱でドロドロに溶けた状態だった考えられています。このように溶けた岩石は応力を加えられてもゆっくり流動するのみです。もう少し正確には、マグマの粘性係数 η は、温度差に依存しますが1011 Pas程度として、その剛性率 μ を1010 Pa程度とすると、緩和時間 Tc = η/μ = 10秒です。すなわち、10秒よりも速く応力を加えなければ流動して応力を逃がしてしまいます。よって、地震はほぼ起こりません。

地震が起こるようになった、一つの条件は、そのような衝突が収まっていき、地球表層が冷え固まっていくことで、硬いリソスフェアが柔らかいアセノスフェアの外側(上部)に形成されたことです。その時期は、最新の地質学的な研究による岩石証拠では地球の誕生から約1億年後となるようです(飯塚毅氏のウェブマガジン参照)。しかし、冷えて固まっただけでは、地震は起こりません。もう一つの条件は、そのようなリソスフェアに定常的に力が加わるようになったことです。その原因がプレートテクトニクスです。地表面は冷たく地下深部は熱いという温度差のためマントル対流が生じます。それに駆動され、海嶺で形成された海洋プレートは移動するうちに徐々に冷やされ重くなり、海溝から比較的軽い大陸プレートの下に沈み込みます。地球表層がいくつかのプレートに分かれて、相対運動するようになることで、大地震を起こす力源が生じたのです。それが始まった年代は、さらに10数億年程度経ってからのようです。

しかし、そこで忘れてはいけないのは、いったん形成されたプレート境界面が、その後も持続的に存在しなければ、プレートテクトニクスは持続しないことです。これには、岩石の破壊力学的な特性が重要です。岩石は、割れると強度が下がり弱くなるのでそこが割れやすい弱面となりますが、その割れ目は接触させたまま動かさずに放っておくと、徐々に固着して強くなるという性質があります。これをヒーリング効果とも呼びます。ヒーリングは、温度が高いほど促進されます。よって、プレート境界が弱面として持続するためには、現在の地球のように温かいが熱すぎないという環境が整い、岩石の破壊の効果がヒーリングの効果に勝ることが必要です。また、岩石は水を含むと弱くなりますので、沈み込む海洋プレート表層に取り込まれた海水も境界面の持続に効いているでしょう。このような条件は、生物にとっても生きやすい環境のようです。地球上では、このような条件がそろったため、プレート境界の断層面で地震がある程度高い頻度で発生するというシステムが出来上がったといえます。このように、岩石がいかに変形し割れるのかを研究するのが、地震科学の大きなテーマで、それは地球の46億年の歴史に迫る研究でもありそうです。

3.プレートの年齢の時間スケール、地下の温度構造

沈み込むプレート境界で発生するのが、東北沖地震のような海溝型地震です。海洋プレートは年間数cmの早さで大陸プレートの下に沈み込むので、古い海洋プレートは地球表面に残されない運命です。その中でも、東北沖の日本海溝は約1.3億歳という比較的古い太平洋プレートが沈み込んでいる場所です。一方、西南日本に沈み込むフィリピン海プレートはずっと新しく約2千万歳程度です。南米のチリ沖では海嶺そのもの、出来たての海洋プレートが沈み込んでいるような場所もあります。プレートは古いほど冷たいので、海洋プレートの年齢の違いは、プレートの温度に地域差があることを意味します。

岩石は、低温ではバリッと割れ地震を起こしますが、融点を超えなくても温度が350度程度を超えるあたりで、バリッと割れなくなり地震を起こさなくなります。金属が常温でもグニャッと曲がるのと似たような状態です。地下に行くほど高温になるので、それは、地震が発生する深さ(地震発生層)には下限があることを意味します。また、海洋プレートの沈み込みが進行し熱せられれば、水を含んだ海洋プレートは脱水されます。放出された水の一部はプレート境界に留まり断層内部の水圧(間隙水圧)を上げることで、断層面を内側から押し広げていると考えられています。そうすると摩擦力が低下し、断層はスルッと滑るようになります。このように、地下の温度と岩石の割れ方や断層の滑り方には明瞭な関係があります。

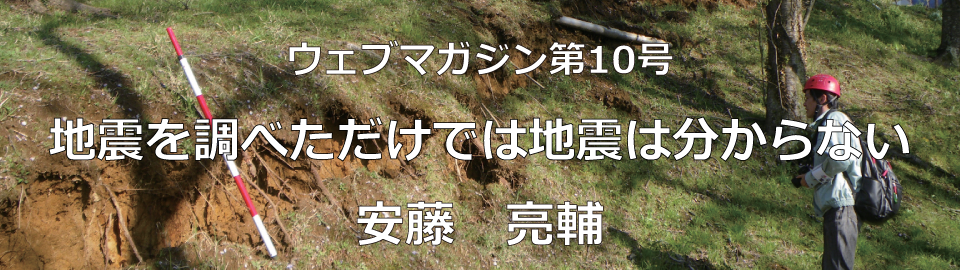

火山も沈み込み帯での脱水反応の産物であり、大陸プレートは火山の近くでは高温になります。やはり火山の近くでは、地震発生層下限は浅くなります。大地震はまれな現象で個性豊かなので、一般則を見いだすのは容易ではないのですが、2008年岩手宮城内陸地震を詳細に調べたところ、大地震の起こり方も、地下の温度構造に影響されることが明らかになりました(図1)。私たちは、理論的なシミュレーションと野外調査も含めた観測を駆使した研究を行いました。その結果、火山の近くの熱い場所では、深いところは普段からゆっくり滑っており歪みを蓄積していないのですが、いったん大地震が起こると、火山の近くの浅いところが大きく滑ることが示されました。

プレート境界の地震発生層の下限も、海洋プレート年齢が影響し、西南日本では30 km程度なのに対して、東北日本では50 km程度と深くなります。より深くまで地震が起こるということは、地震の規模がより大きくなることを意味しており、東北沖地震が巨大化した一因だと考えられます。しかしながら、冷たく重いプレートは、沈み込みやすいためプレート境界に力を加えにくくなり地震の規模を小さくするという、相反する効果も考えられています。このように、地質学的時間スケールの現象である地下の温度構造が、大きく時間スケールを超えて、高々数分の時間スケールである地震の起こり方に関係していると考えられていますが、まだまだ研究は発展途上です。

4.断層の進化の時間スケール

断層はいきなり出来上がって永久不変となるようなものではありません。断層も進化しながらその形状や摩擦特性を変化させるのです。一般に断層は、滑りを経験すればするほど、成熟していき、形状が平坦化されていくと考えられています。

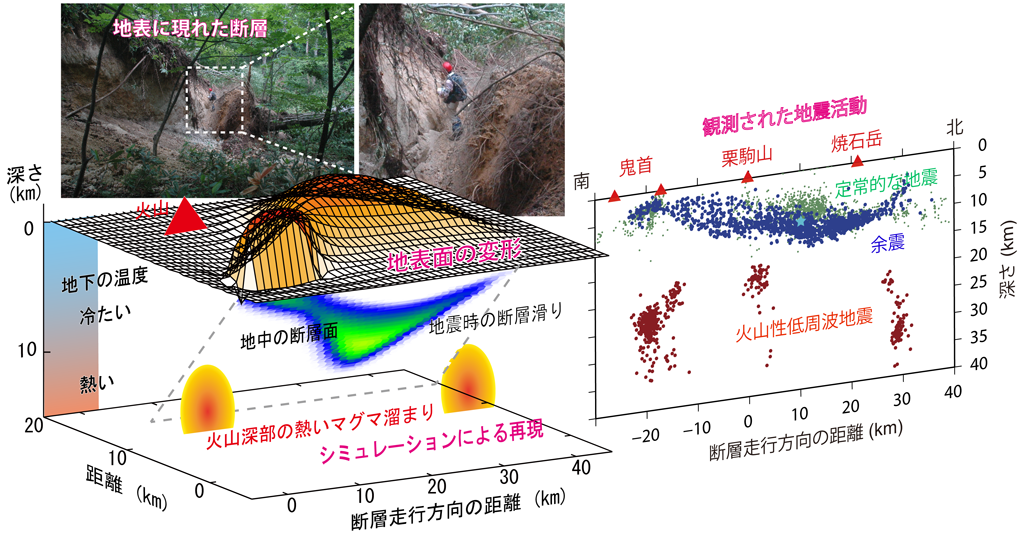

その端的な例を、陸上に現れたプレート境界の断層で見ることができます。図2Aに示した、米国西海岸のサンアンドレアス断層は、もっとも有名なプレート境界の断層の一つですが、陸上に存在するため、その形状がよく調べられています。断層は、地形や地質構造を切りながら発達するので、地形学・地質学的に調べることができ、日本国内などでも活断層図(データベース)が整備されてきています。地表面は侵食されるので、断層運動の効果との切り分けが難しいところではあるのですが。さて、この全長が千km以上に達する大断層は、約3千万年前に形成され、現在までに累積でその全長程度も、ずれ動いていると考えられています。ちなみに、サンアンドレアス断層が形作る地形は、サンフランシスコとロサンジェルスの間を飛行機で飛ぶと良く観察することができますので、アメリカ地球物理連合(AGU)の秋季大会に参加する方は、経由便に乗り空から観察されることをお勧めします。空から見れば分かるとおり、その本体の形状はかなり直線的で連続的です。しかし、多数の本体から分岐する短く途切れがちな大小様々な断層が存在することが分かります(図2)。なぜそのような、分岐断層が存在するのでしょうか? 私たちは、このような分岐断層は、断層形状の進化の過程でできたと考えています、通常、プレートを含む岩石は同じ応力場を加えられ続けた場合、当初存在した小さな断層が結合して大きな主断層へと収斂していく傾向があります。ところが局所的もしくは広域的な何らかの理由で、断層が成長する最適な面の方向からずれてきたときに、その最適な方向に新しい割れ目である分岐断層が形成されてきたと考えています。その証拠に、図2で示されるように、断層面の方向が、分岐断層では主断層よりプレートの相対運動方向に近くなっています。

同様のことは、日本の周辺のプレート境界断層と内陸活断層との関係にも当てはめることができます。日本列島の応力場は、約300万年前に、大きな変化があったと地質学的に考えられています。すなわち、それ以前に形成された断層面は、現在の応力場では最適面でないのです、そのため現在、内陸の断層は、新たな最適面に向けて進化している途上にあり、複雑な形状をしていると考えられます。

断層面が平坦で連続的な成熟した断層ほど大地震を起こします。一方、未成熟な断層では地震の繰り返しパターンや規模は非常に複雑に変化します。プレート境界断層の方が内陸活断層よりも大規模な地震を起こしやすいこと、内陸活断層の地震発生予測が特に難しいのは、この断層形状の進化の問題が大いに関わっています。そのことは、断層の進化を理解することが、内陸地震の理解を進める鍵であることを示しています。

5.地震の繰り返しの時間スケール

沈み込み帯では、おおよそ数十年から数百年程度に1回の頻度でマグニチュード(M)7-9の大地震が発生します。一方、内陸ではおおよそ千年から数万年以上に1回の頻度で発生します。ある断層を特定して見た場合、地震は始終起こっているのではなく間欠的です。なぜ間欠的で、繰り返すのでしょうか? それは、地震時に断層が滑ることで開放する応力(応力効果量)が、なぜか平均的には数MPa(メガパスカル)と一定しており、また地震を起こすためには、プレート運動でその応力降下量の分の応力を蓄積する必要があるからです。

2011年東北沖地震の発生をきっかけにして、地震の繰り返しという問題を、改めて考え直す必要性が認識されるようになっています。少し前までの地震学の常識では、東北沖では、比較的データのそろった過去百年程度の観測記録に依存して、M7規模の地震が約30年間隔で規則的に起こると考えられていました。しかし、最近の地質学的研究の進展で、数百年から千年に一度の頻度で、M8中盤以上の巨大地震が起こっていたことが徐々に分かり始めました。2010年までには、869年貞観地震津波の規模がそのようなM8中盤以上だったとことが明らかになっており、研究成果の社会還元が始まったところでしたが、貞観地震津波から約千年経った2011年に東北沖地震が起こりました。かなり規則的に繰り返す地震が確かにある一方で、どのような地震でも同規模のものが一定間隔で繰り返すものだという考えは、単純化し過ぎで問題であることが深く認識されるようになったのです。

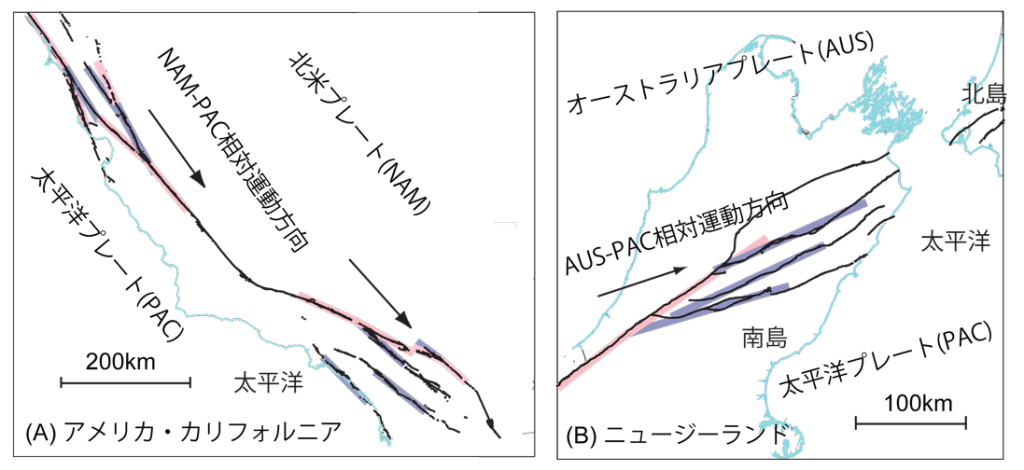

Mが一つ違うと、その震源域の直径が約3倍違います。しかしM7が面積にして3 × 3 = 9個起こってもM8にはなりません。応力降下量がほぼ一定だとすると、弾性体力学によって滑り量も直径に比例することが分かっています。従って、地震時に開放されるエネルギーの差(∝ 面積 × 滑り)はM7とM8で約30倍、M7とM9では約900倍あります。つまり、M7はM8の1/30の頻度で発生する必要があるのです。このように、地震の繰り返し間隔は、地震の規模、すなわち断層がどこまで破壊するのかと密接に関係しています。しかしながら、断層面上には図3で示すような不均質な構造が存在します。破壊の伝播はこのような不均質構造が作る要素の関与する多体問題であり、本質的に複雑な振る舞いをします。要素の個別的な特性と相互作用の理解が鍵となりますが、物理的なモデル化と観測による定量化はなかなか手強く、今後の地震科学にとってここにブレークスルーを作ることが大きな課題です。

その課題解決のために、一つのカギになるのが、過去に生じた地震の発生の履歴を調べる古地震学です。現代観測では過去千年を相手にすることが出来ません。そこで、貞観地震津波の研究で力を発揮しているような、野外調査をベースにした地形学・地質学、及び歴史学の知見と、地球物理学的な現在の知見と融合した研究が重要です。例えば、図1のように、地表に断層滑りが到達すると、地表付近の堆積層に食い違いが生じ、断層の活動の履歴が記録されます。津波が遡上すると、後に津波堆積物を残していきます。一方、地球物理学的な観測や計算機シミュレーションでは温度構造や断層形状、断層の摩擦などの物理特性を詳しく考察することができます。私たちは、そのような観点で、古地震学を革新する研究を進めています。

6.地震の前後、スロー地震の時間スケール

大地震が起こると、リソスフェアは、瞬間的につまり弾性的に変形しますが、アセノスフェアは、緩和時間Tc = 数十年程度の特性により、徐々に粘弾性的に変形し応力を緩和します。これを余効変動と呼びます。このような余効変動が、今後数十年の内陸断層への力の加わり方、地震の起こり方に大きく影響しています。しかし、その大きさは粘弾性構造に依存しますし、本当の構造をまだだれも知りません。また、この時間スケールでの岩石の流動変形の微視的なメカニズムも解明しなければなりません。本年度から、地殻ダイナミクスという5年計画の大規模プロジェクトが科研費の新学術領域研究として開始され、多くの研究者が、日本列島が東北沖地震の後にどのように変形するのかに、注目しています。しかし、5年間というのは、大地震の発生頻度や余効変動の時間スケールに比べれば、はるかに小さいものです。これが地球科学研究の難しさとして共通することです。

大地震の発生後には、それだけでなく、断層面も徐々に減速しながらも滑り続けます(余効滑り)。それは、数年のスケールで継続すると考えられています。余効滑りが、ゆっくり伝播し、次の地震を起こすこともあります。私たちの研究で、2011年の東北沖地震の前にも前震が起きて、その余効滑りが本震を発生させる最後の一押しになったようであることが(後からデータを見て)分かりました(図3)。さらに、最近、大地震の発生とは直接関係なくても、常時的にゆっくりとした滑りが発生していることがわかってきました。一般にスロースリップや低周波地震と呼ばれているような、スロー地震の一群です。よく研究されている南海トラフやカスカディア沈み込み帯では、スロースリップは多数の低周波地震と同期していることが知られており、それぞれ約1週間、1ヶ月程度という継続時間を示します。スロー地震の発生は、潮汐のつくる応力変化にも影響され“満ち欠け”することが分かっています。

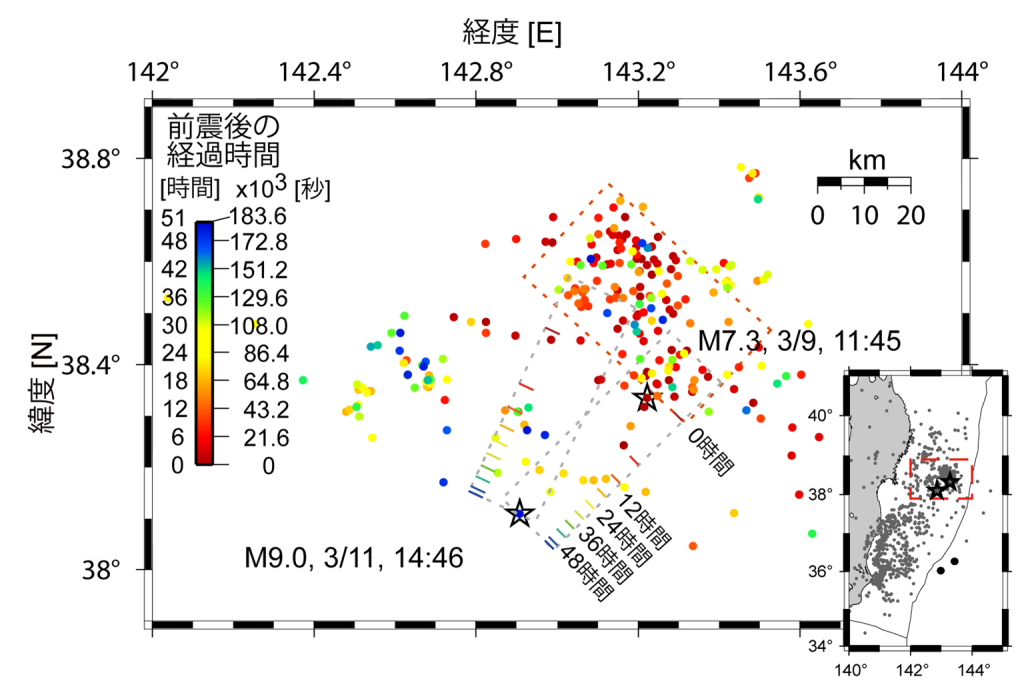

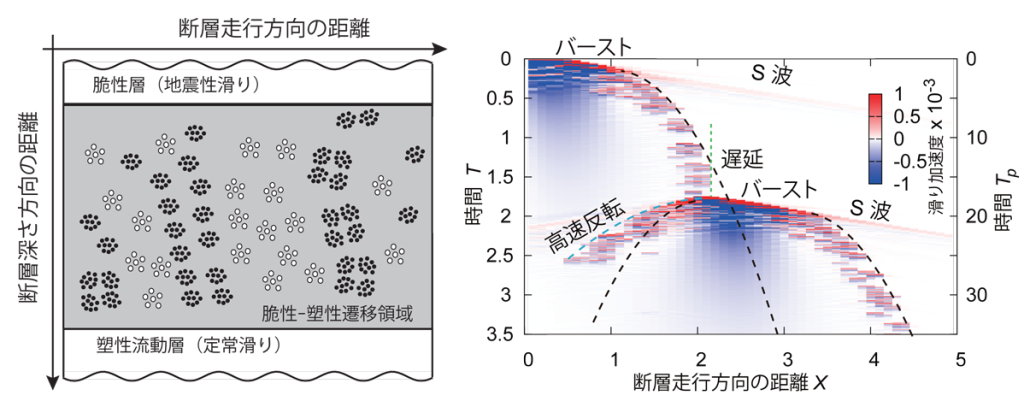

スロー地震は、断層の摩擦特性とその非一様な分布を考慮すれば、物理的に上手く説明できることが解明されました(図4)。そこでは、通常地震を起こすようなバリッと割れる脆性的なパッチが、ヌルヌル滑る(塑性流動する)背景領域の中に存在する、不均質な断層構造を考えます。一般に、断層の浅部は脆性的で大地震を起こすのに対し、深部は定常的に塑性流動します。その遷移領域にこのような不均質構造が存在すると考えるのです。

7.地震破壊の時間スケール

ようやく地震の継続時間のスケールまで降りてきました。その継続時間は、震源域の長さをS波速度で割った値で、多少のバラツキはありますが、だいたい決まっています。破壊の先端に応力集中が生じるために断層が割れて、その応力の波はS波速度程度で伝わるためです。この速度を破壊伝播速度と言います。M6で10 kmの直径でS波速度は毎秒3 kmとすると3.3秒の継続時間、一方M8では約100 kmなので、33秒です。その理論は概ね確立しており観測でも良く検証されています。なんだか良く分かった気がします。

しかし、その数10秒の間で、断層の状態は劇的に変化します。それに影響され、破壊伝播が進んだり止まったりしてしまいます。これがなかなか分かりません。高温の摩擦発熱で、断層岩が溶けたり様々に化学反応したりすると考えられていますが、溶ける程度や溶けた断層面の強度は実験室でもまだ十分に調べられていません。断層面の変化だけ無く、その周囲の岩石が地震時に破砕される効果も考慮する必要があります。間隙水が膨張して摩擦強度を低下させる可能性がありますが、高圧になった水がそのまま断層面の隙間に留まることができるのか、よく分かっていません。そもそも水が断層面のどこにどの程度存在するか、それを測定できていません。図1のような温度構造の異常があったりすると、また複雑になります。さらに地震時の短時間の現象が、長時間の現象と相互作用するのも難しいところです。断層面の水の分布を決めているのは、まずはプレートの脱水や拡散という長時間の現象ですが、水の分布は地震時滑りで変化するかもしれません。断層の滑りは断層形状に強く影響されますが、形状に違いを生んでいるのは長時間の断層進化過程であるともに、形状の変化は地震時の破壊の結果です。また、滑りは巨視的な一枚の断層面で生じているのではなく、多数の分岐断層や破砕帯も関与します。実に複雑ですが、その複雑さを理解するために重要なのは、時間スケール(と、今回はあまり議論しませんでしたが、空間スケールにおいても)を超えた相互作用とその地震現象への現れ方の法則性という糸を、一つ一つ解きほぐして行くことだと考えています。

8.地震科学のチャレンジ

現在の地震科学は、起こった地震については、それなりに、ある程度の合理的な解釈を与えることができるようになりました。しかし、例えば、普遍的な法則を確立して、各地域でデータを収集し将来の地震像を予測するようなことには、まだ多くの課題を抱えています。しかし裏を返せば、地震には未知の問題が大量に残されていて、研究し甲斐があるということです。その解決にはまだ時間がかかるかもしれませんが、地球の年齢に比べれば瞬間的でしょう。次の大地震は学問の発展を待ってくれません。学生の皆さん、ぜひ一緒に、このやりがいのある仕事に加わってみませんか?

参考文献

Ando, R. and S. Okuyama, Deep roots of inland active faults and mechanics of earthquakes illuminated by volcanism, Geophys. Res. Lett., VOL. 37, L10308, doi:10.1029/2010GL042956, 2010

Scholz, C.H., R. Ando, B. E. Shaw, The mechanics of first order splay faulting: The strike-slip case, J. Struct. Geol., doi:10.1016/j.jsg.2009.10.007, 2009

Ando, R. and K. Imanishi, Possibility of Mw 9.0 mainshock triggered by diffusional propagation of after-slip from Mw 7.3 foreshock, Earth Planets Space, Special Issue, 63, 767-771, 2011

Ando, R., N. Takeda and T. Yamashita, Propagation Dynamics of Seismic and Aseismic Slip Governed by Fault Heterogeneity and Newtonian Rheology, J. Geophys. Res., 117, B11308, doi:10.1029/2012JB009532, 2012