地球惑星科学専攻 共用機器

ご案内

専攻共通の大型予算や研究室からの移譲により専攻に導入された、専攻の研究・教育レベルを維持するために必要な共用性の高い機器を共用機器として定め、専攻としてその維持・運営に努めています.2025年5月時点で以下の分析機器及び関連する前処理設備があります(以下に簡単な説明があります).より詳しい説明は各機器の担当者にお問い合わせください.

利用資格

当専攻に所属する学生(両学科生を含む)及び当専攻の基幹講座に所属する教職員・研究員はどなたでもご利用いただけます.ご利用の前には各機器の利用者講習の受講が必要です.(一部、単独でのご利用が困難な機器もあります.)

専攻外の研究者の場合,当専攻外基幹講座に所属する教員の受け入れ等により一時的な利用資格を得られます.利用料は受け入れ教員による立替払いが必要となります。いくつかの機器は東京大学共用研究設備システムに登録しており、学内の利用を開放しています.

| 標識 | 分析機器 | 担当者(窓口) | 内線 | 学内共用*1 | アドレス*2 |

| X | X線粉末回折装置(XRD) | 市村 康治 | 24557 | 〇 | ichimura |

| E | 電界放出型電子線マイクロアナライザー(FE-EPMA) | 市村 康治 | 24557 | 〇 | ichimura |

| F | デュアルビーム加工観察装置(FIB-SEM) | 市村 康治 | 24557 | 〇 | ichimura |

| M | レーザーアブレーション-プラズマイオン源 質量分析計(LA-ICPMS) | ICP-MS管理 グループ | ― | 〇 | icpms-admin |

| 標識 | 前処理設備 | 担当者(窓口) | 内線 | 学内共用*1 | アドレス*2 |

| P | カーボンコーター | 市村 康治 | 24557 | 〇 | ichimura |

| R1 | 岩石処理・薄片制作室 | 石原 真悟 | 24557 | – | shingo.ishihara |

| R2 | 電顕試料準備室 | 市村 康治 | 24557 | – | ichimura |

*2: 各アドレスの後ろに@eps.s.u-tokyo.ac.jpをつけて下さい.

利用料

当専攻の共用機器を用いて実験研究を行う際には使用料が発生します.教員以外の方は使用を開始する前に所属する研究室の教員に必ず相談してください.研究員や学生が使用する場合は所属する研究室の教員に課金されます.機器担当者にオペレーションを依頼する場合には技術補助料が発生します.各機器の使用料と技術補助料については担当者にお尋ねください.

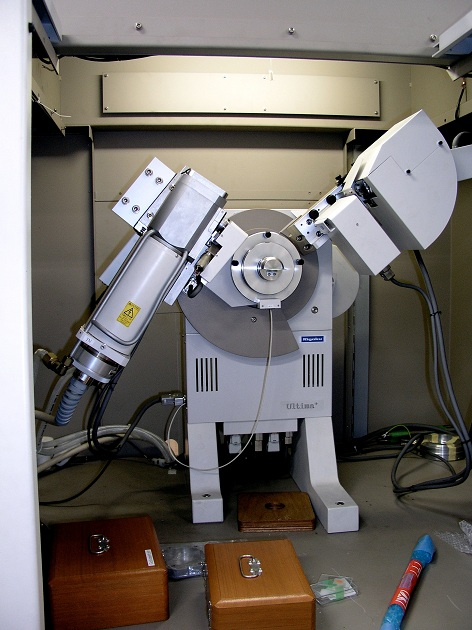

X線粉末回折装置 (XRD)

標識:X

装置名:X線粉末回折計 Rigaku RINT-2100

特徴:地球の構成成分である鉱物などのX線回折図形を測定する分析機器であり,以下のような解析を行うことができる.

(1) 既知物質のX線回折図形と比較することによって,物質の同定ができる.

(2) 同じ化学組成をもちながら構造の異なる多形を見分けることができる.

(3) 構成相の定量分析が実施できる.

(4) リートベルト法および直接法を組み合わせ,未知物質の構造を決定できる.

なお,本システムは,天然および合成の既知の物質に関するX線粉末データベース(ICDD PDF-2 2023)を完備しており,実験で得られたX線粉末回折図形から,該当する物質をコンピューター検索できる.

関連授業: 地球環境化学実習,機器分析実習I/II

電界放出型電子線マイクロアナライザー (FE-EPMA)

標識:E

装置名:FE-EPMA JEOL JXA-8530F

特徴:電界放出型(Field Emission; FE)電子銃の搭載によりサブマイクロメートル領域の分析が可能である.本装置は以下の検出器を試料室の周囲に配置し,さまざまな情報を得ることができる.(1)二次電子検出器 (2)反射電子(BSE)検出器 (3) 波長分散型X線(WDS)検出器 5チャンネル (1ch LDE2H/TAPH, 2ch LDE1/TAP, 3ch PET/LIF, 4ch PET/LIF, 5ch PETH/LIFH) (4)エネルギー分散型X線(EDS)検出器 (4) カソードルミネッセンス(CL)検出器(パンクロ/3色フィルター装着可) (5) カソードルミネッセンス分光光度計

関連授業: 機器分析実習I/II,固体機器分析学

デュアルビーム加工観察装置(FIB-SEM)

標識:F

装置名:Thermo Fisher Scientific K.K., Versa 3D DualBeam

特徴:電界放射型の電子銃を搭載した走査電子顕微鏡(SEM)機能に加えて、Gaイオン銃による集束イオンビーム加工(FIB)およびプローブによるマニピュレータ作業ができる.また,イオンビーム加工しながら断面観察を繰り返し行うことで任意の断面観察の分析や,適当なソフトを利用することで3次元再構築が可能となる.本装置は試料室が大きく、高さが数cmある試料も載せることができる.以下の信号検出器を試料室の周囲に配置し、試料から様々な情報を得ることができる: (1) 二次電子検出器(ET検出器) (2) 同心後方散乱(CBS)検出器 (3) エネルギー分散型X線(EDS)検出器.

関連授業: 地球惑星環境学実習,機器分析実習I/II

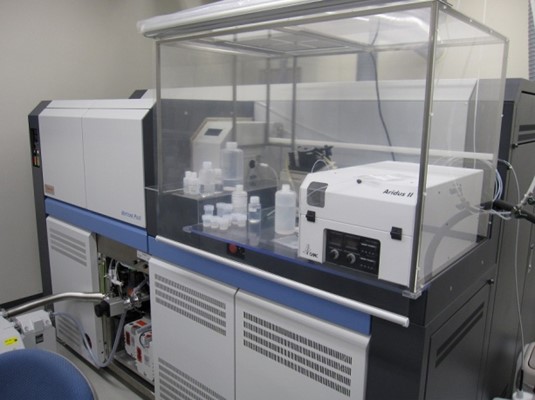

レーザーアブレーション-プラズマイオン源質量分析計 (LA-ICPMS)

標識:M

装置名:サーモフィッシャーサイエンティフィック Neptune PlusおよびAgilent 8900

特徴:ICPMSは高温のアルゴンプラズマで元素をイオン化し、そのイオンを電場や磁場によって質量毎に分けて、元素濃度や同位体組成を決定する質量分析計である.アルゴンプラズマは非常に高温であり、殆どの元素(希ガス、ハロゲン以外)を効率良くイオン化することができる.また、プラズマイオン源が大気圧下にあるため、様々な試料導入法と組み合わせることが可能であり、レーザーアブレーション試料導入法と組み合わせることで、鉱物やガラスなどの固体試料の微量元素濃度や同位体組成を高い空間分解能(~10 µm)で決定することができる.

関連授業: 機器分析実習I/II・地球惑星環境学実習

カーボンコーター

標識:P

装置名:QUICK CARBON COATER Sanyu, SC-701C

特徴:走査型電子顕微鏡やEPMAの観察・分析試料の表面にカーボンをコーティングする.

岩石処理・薄片製作室・電顕試料準備室

標識:R1,R2

岩石の切断を行うための大型オイルカッター、自動研磨台、手研磨用作業台により、フィールドで採取した岩石から光学顕微鏡観察用の薄片の試料作成を行うことができる(岩石処理室および学生薄片制作室).また、小さな岩石破片の精密切断、樹脂包埋、真空オーブンによる前処理により、さまざまな電子顕微鏡類(SEM、EPMA、FIB-SEM)のための分析観察用のための研磨薄片の作成を行うことができる(電顕試料準備室).

関連授業: 野外調査巡検・野外調査実習