金星大気温度の長期変動の観測に成功 —気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用—

プレスリリース

西山 学(地球惑星科学専攻 客員共同研究員)

今村 剛(地球惑星科学専攻 教授(兼任))

岩中 達郎(地球惑星科学専攻 大学院生(研究当時))

発表のポイント

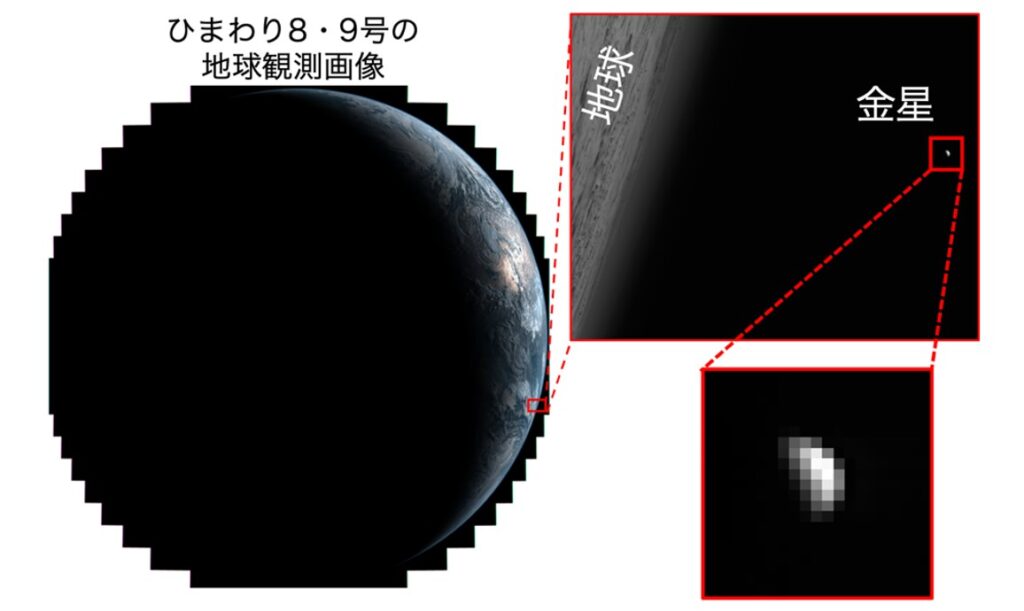

- 気象衛星ひまわり8・9号が地球を撮影した際に周囲の宇宙空間に映り込む金星画像を用いて、金星大気の雲頂での温度の長期変動を明らかにしました。

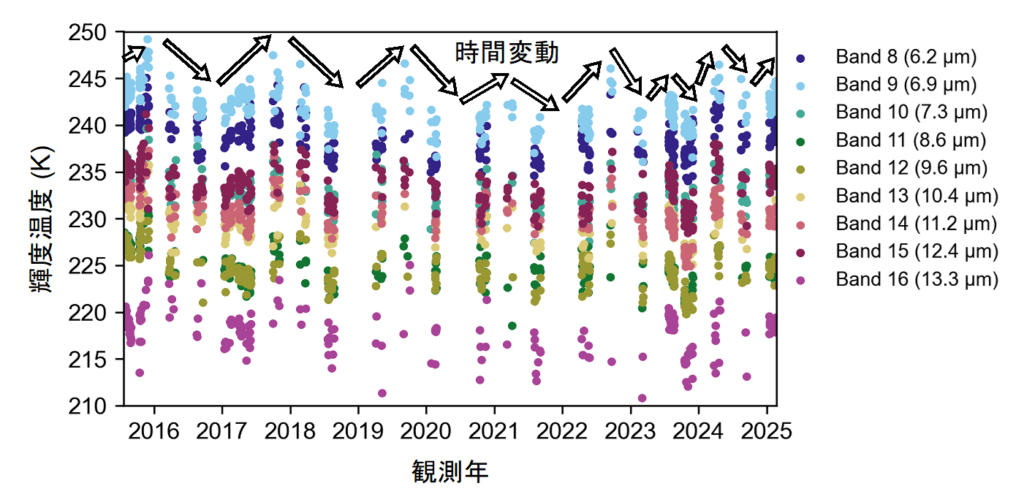

- 気象衛星ひまわり8・9号の複数の赤外バンドを用いることで、金星のスーパーローテーションの駆動において重要な役割を果たす熱潮汐波と惑星スケールの波動構造の時間変動を複数の高度帯で初めて解明しました。

- 本研究成果に基づく金星の大気循環モデルの検証・改善が行われれば、金星大気の長期変動の駆動メカニズムの解明に繋がると期待されます。また、本研究は気象衛星の金星科学へ有用性を証明し、宇宙空間からの貴重な金星大気観測として貢献すると期待されます。

本研究では上記のように偶然映り込む金星の画像を用い、金星の雲頂温度の多波長観測に成功した

発表概要

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の西山学客員共同研究員を筆頭とし、同専攻の岩中達郎大学院生(研究当時)、同大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻の今村剛教授、青木翔平講師、同大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターの宇野慎介大学院生(研究当時)が参加する国際研究グループは、気象衛星ひまわり8・9号を活用して金星の雲頂温度の長期時間変動を明らかにしました。

本研究では日本の気象衛星ひまわり8・9号が撮影した赤外画像に映り込んだ金星画像を用い、2015年7月から2025年2月までの期間の金星大気の雲頂温度を推定しました(図1)。金星大気で特に重要な役割を果たす熱潮汐波やロスビー波といった惑星スケールの波動構造がこの期間に変動していることが分かり、更に複数の赤外バンドでの観測から異なる高度帯での温度変化を初めて明らかにしました。

2015年7月から2025年2月までに観測された金星大気の輝度温度の時間変化。各点の色が気象衛星ひまわり8・9号の赤外バンド番号を示す。

気象衛星を用いた宇宙空間からの金星大気観測には、地上からの観測と異なり地球大気による影響が無く、更に太陽が地球で隠されることで金星と太陽が見かけ上近い時でも観測ができるというメリットがあります。本研究は気象衛星ひまわり8・9号が金星観測の貴重な機会となることを示し、将来的に金星の大気循環モデルとの比較から金星大気の長期変動の駆動メカニズムの解明に繋がることが期待されます。

詳細については、以下をご参照ください。