散りゆく大質量星の傍らで太陽系は生まれた —— 超新星爆発の年代をアルミニウム−チタン宇宙核時計で計測——

プレスリリース

飯塚 毅(地球惑星科学専攻 准教授)

発表のポイント

- 太陽系は、近傍の大質量星が重力崩壊型超新星爆発を起こしたのとほぼ同時に誕生したことを明らかにしました。

- この研究成果は、アルミニウムとチタンの同位体を結び付けた新しい宇宙核時計を開発することで、得られました。

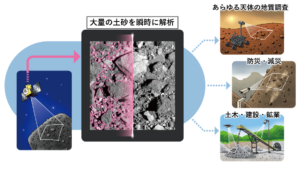

- 今後この時計をさまざまな隕石試料の年代測定に応用することで、惑星形成過程の理解が進むと期待されます。

発表概要

東京大学の飯塚毅准教授、日比谷由紀准教授、吉原慧大学院生、量子科学技術研究開発機構の早川岳人上席研究員の研究チームは、大質量星が重力崩壊型超新星爆発を起こした傍らで、太陽系が誕生したことを明らかにしました。

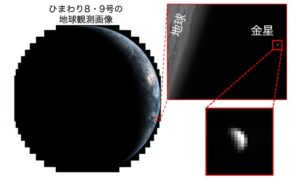

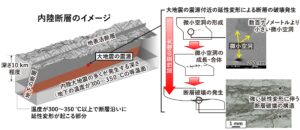

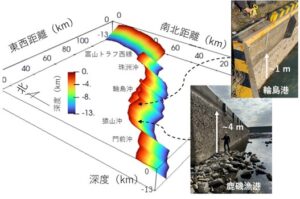

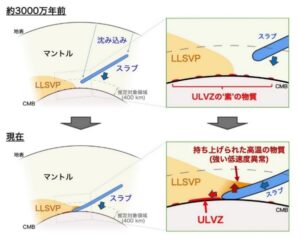

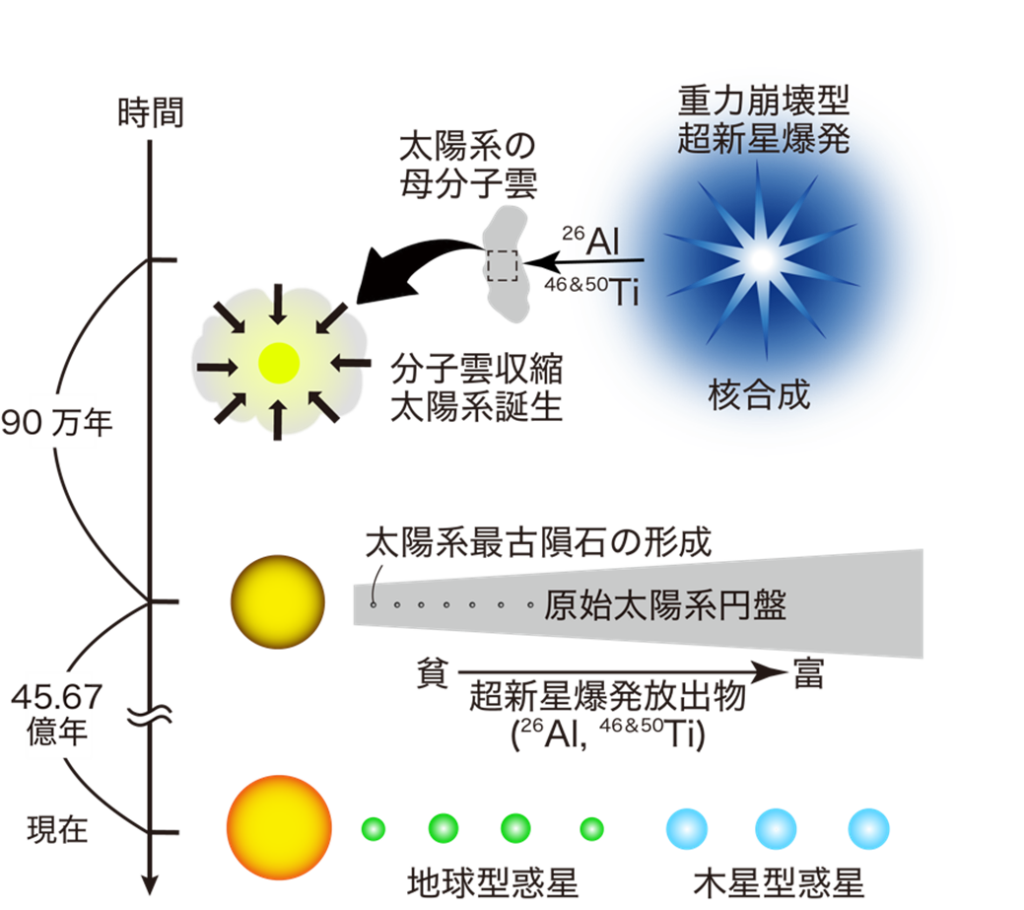

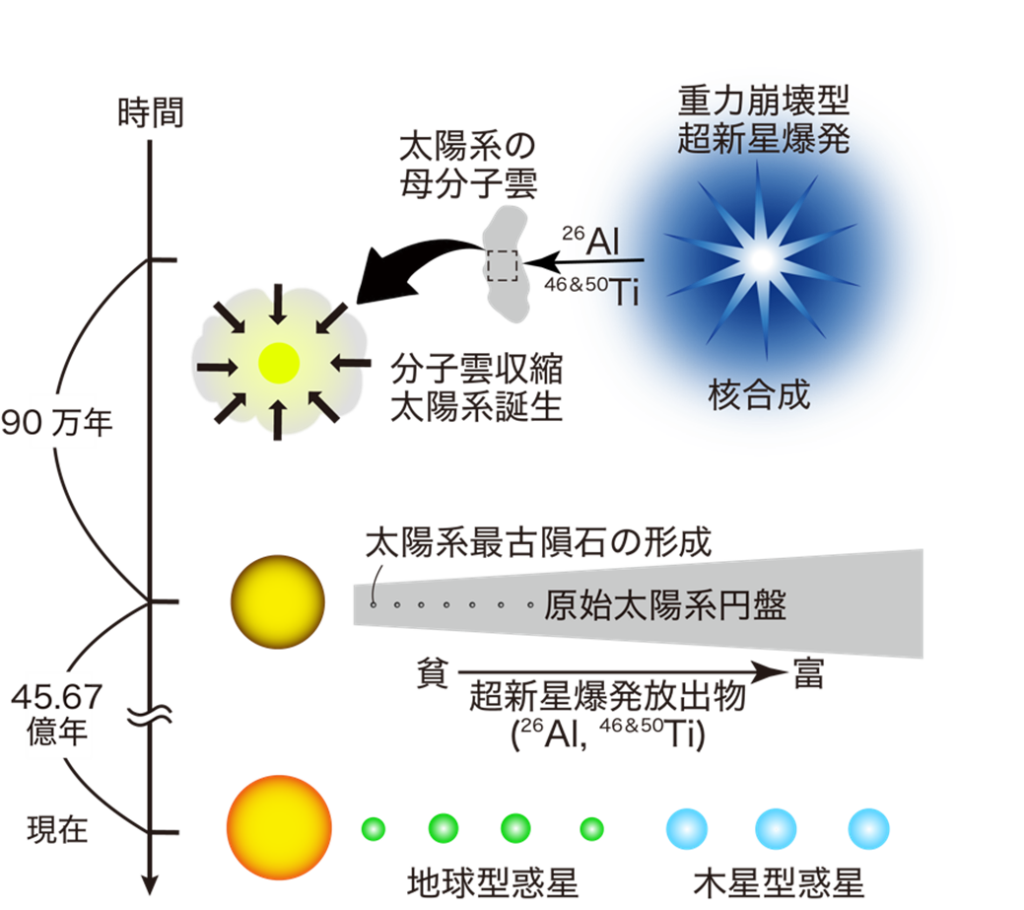

隕石の分析から、アルミニウムの短寿命放射性同位体26Al(半減期73万年)が、初期太陽系に存在したことが知られています。しかし、この26Alがどのような天体現象で生成されたのかは未解明でした。本研究では、初期太陽系における26Al存在量の変動が、チタンの安定同位体46Tiおよび50Ti存在量の変動と相関することを発見し、その起源が大質量星の重力崩壊型超新星爆発にあることを示しました。さらに、アルミニウム-チタン宇宙核時計を新たに開発し、この超新星爆発が太陽系最古の隕石形成より約90万年前に、太陽系の誕生した場所から100光年以内で起きたことを明らかにしました(図1)。今後は、この時計をさまざまな隕石の年代測定に応用することで、惑星形成過程の理解が進むと期待されます。

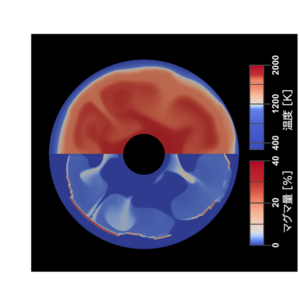

太陽系は分子雲の重力収縮により形成された。この母分子雲には、近傍の大質量星の重力崩壊型超新星爆発で放出された26Alおよび46Tiと50Tiが混入した。原始太陽の周りに形成された円盤内の外側領域には、超新星爆発放出物がより多く含まれていたことが、隕石の分析から分かっている。やがて、円盤の内側領域では地球型惑星が、外側領域では木星型惑星が形成された。

詳細については、以下をご参照ください。