月クレータ斜面地形が今も活発に変化している仕組みを解明

共同プレスリリース

諸田 智克(地球惑星科学専攻 准教授)

概要

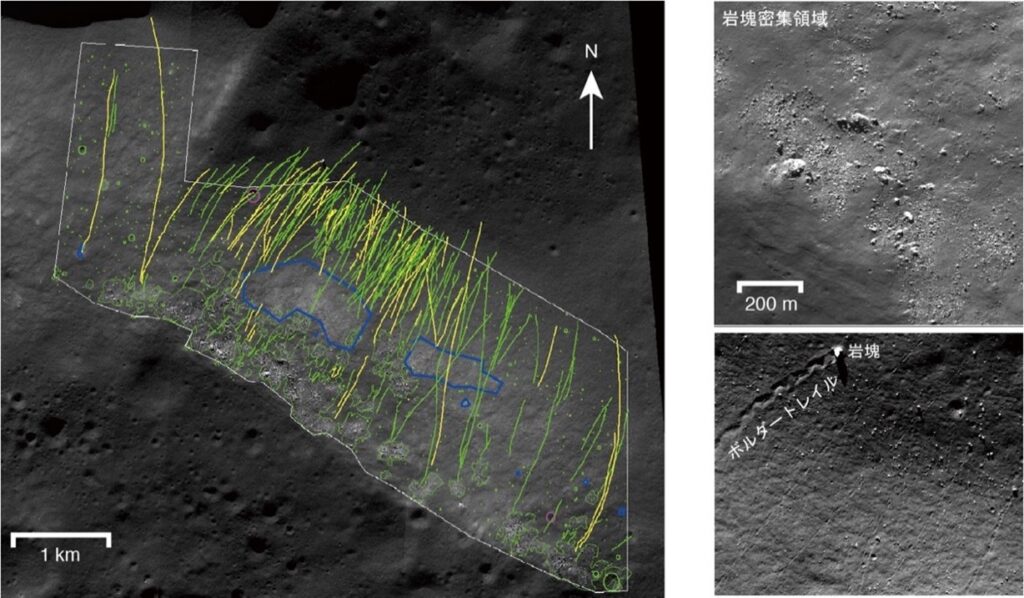

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院環境学研究科の池田 あやめ 博士後期課程学生と熊谷 博之 教授は、東京大学大学院理学系研究科の諸田 智克 准教授との共同研究により、NASA月探査機LROのデータから月の岩塊崩れ、小クレータ、斜度、新鮮領域の分布と小クレータ形成時の震動の大きさの推定を行い、岩塊崩れの成因を調べました。

先行研究では、断層で発生する浅発月震によって岩塊崩れが発生すると結論付けられ、斜面上の小クレータ形成時の震動による影響はこれまで定量的に評価されていませんでした。

本研究では、小クレータ形成時の加速度と岩塊が崩れ始めた地点に相関が見られたことから、小クレータ周辺で局所的に大きな加速度がかかり、岩塊崩れが発生した可能性を指摘しました。また、岩塊崩れのあるクレータの位置とアポロ探査で推定された月震の震央距離を比較すると、両者に相関は得られず、月震のみによって岩塊崩れを引き起こすのは難しいことを指摘しました。これらの結果から、岩塊崩れの成因が衝上断層での月震ではなく、小クレータ形成時の局所的な震動によるものであることが強く示唆されると結論づけました。これらの結果を基に、クレータ斜面上方で岩塊が生成され、天体衝突時の震動で崩れることを繰り返し、斜面が緩和するモデルを提案しました。

詳細については、以下をご参照ください。

- 理学系研究科プレスリリース:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/info/8121/

- 掲載URL:http://doi.org/10.1029/2021JE007176