アマチュア天文家が発見した最近傍の重力レンズ系外惑星

プレスリリース

福井 暁彦(地球惑星科学専攻 特任助教)

発表のポイント

- アマチュア天文家が偶然発見した、太陽系外惑星系の重力レンズ効果による星の増光現象(重力マイクロレンズ現象)を追跡観測し、惑星系の質量や軌道を正確に測定した。

- 主星は太陽よりやや軽い恒星で、惑星は地球の約20倍の質量をもつ。また、惑星の軌道半径は約1天文単位であり、この軌道は惑星形成時の「雪線」(水が凝結する境界)の位置に相当する。

- この結果は、ガス惑星の活発な形成が予測される雪線付近において海王星(注1)程度の質量の惑星が豊富に存在する可能性を示唆している。また、この惑星系はこれまでに重力レンズ法で発見された惑星系の中で最も地球に近く(注2)、主星が明るいため、今後この惑星系についてより詳細な情報が得られると期待される。

発表概要

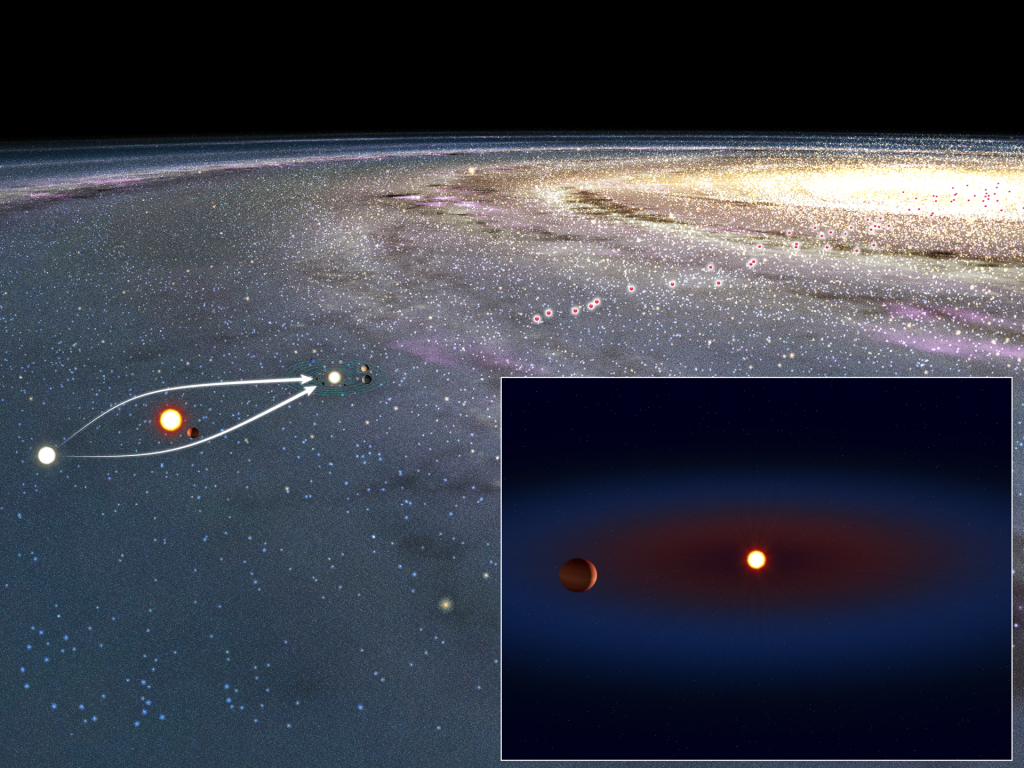

2017年11月1日(日本時間)に日本のアマチュア天文家が「重力マイクロレンズ現象」(重力レンズ効果による星の増光現象)を偶然発見し、その後海外のアマチュア天文家や研究者らの追跡観測によって、重力レンズを引き起こした恒星(Kojima-1L (注3))のまわりに惑星(Kojima-1Lb(注3))が存在することが明らかとなりました(図1)。

東京大学の福井暁彦特任助教、宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の鈴木大介研究員、東京大学/NASAの越本直季学振特別研究員らの研究グループ(注4)はこの極めて稀な現象を国内外の望遠鏡を使って独立に追跡観測し、これまでに分かっていなかった惑星系の質量や軌道を正確に測定しました。その結果、主星の質量は太陽の約0.6倍、惑星の質量は地球の約20倍であり、惑星の軌道半径は約1天文単位であることが分かりました。この軌道領域は惑星形成時の「雪線」(水が凝結する境界)の位置に相当し、固体物質が豊富に存在するため、惑星が最も活発に形成されると考えられています。一方、この領域ではどの観測手法においても惑星を見つけることが難しいため、海王星質量以下の軽い惑星の探索はまだ十分に進んでいませんでした。今回、発見確率の低い海王星質量の惑星が偶然この領域で発見されたことから、雪線付近に海王星質量の惑星が豊富に存在している可能性が示唆されます。また、この惑星系はこれまでに重力レンズ法で発見された惑星系の中で最も地球に近く、かつ主星が最も明るいため、他の重力レンズ惑星系では難しい主星の分光観測が可能です。そのため、今後主星の詳細な特徴(年齢や重元素量など)を調べたり、惑星のより正確な軌道を調べたりすることが出来ると期待されます。

用語解説

注1

海王星の質量は地球の約17倍。

注2

主系列星(恒星)を主星にもつ惑星系の中で最近傍。

注3

重力レンズ法で発見される系外惑星系の主星と惑星には、慣例的にそれぞれ[増光事象名]L、[増光事象名]Lbという呼称名がつけられます。小嶋氏が発見した増光事象は当初「TCP J05074264+2447555」という長い名前で呼ばれていましたが、研究チームは今回、この増光事象に小嶋氏の発見を称えて「Kojima-1」という別称をつけました。

注4

本研究グループにはこの他、国立天文台、京都産業大学、東京工業大学、アストロバイオロジーセンター、総合研究大学院大学、および23の海外研究機関に所属する研究者と3人の海外のアマチュア天文家が参加しています。

詳細については、以下をご参照ください。