気候システム科学講座、先端海洋科学講座(大気海洋研究所)

大気海洋研究所は,海洋研究所と気候システム研究センターが学内統合して,2010年 4月に発足しました.その主旨は,地球表層環境,気候変動,生命の進化に重要な役割を果たしてきた海洋と大気の基礎的研究を発展させることにあります.先端的なフィールド観測,精密実験による検証,生命圏変動解析,数値モデリングなどの研究を展開することを通じて,最終的に人類と生命圏の存続にとって重要な課題の解決につながることを目標としています.

具体的な研究内容は,以下をご覧ください.

気候システム研究系

気候モデリング研究部門

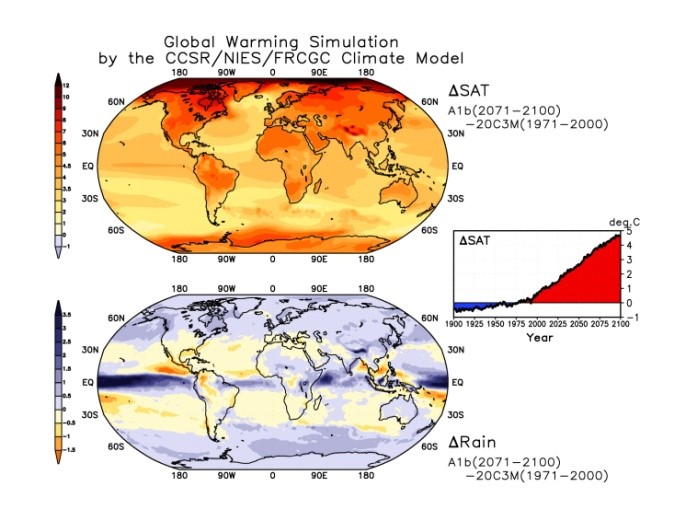

大気・海洋・陸面・雪氷圏を総合的に扱う気候システムモデルの開発とその構成要素である物理素過程の改良を推進します.雲の微物理や積雲対流など重要な大気物理過程と大規模な気候変動の相互作用を衛星観測データや全球雲解像モデリングとも組み合わせて理解し,それらのパラメタリゼーションを高度化するとともに,大気化学過程のモデリング,地球温暖化物質の観測・モデリングによって環境問題の研究を行います.また, 海洋大循環や海洋物質循環の成因,およびそれらと気候の関わりについて,様々なスケールの海洋現象に関する物理・化学・生物過程の数値モデリングを通して研究します.さらに,過去の気候変動と海洋との関わりを調べるための古海洋モデリングを行います.

気候変動現象研究部門

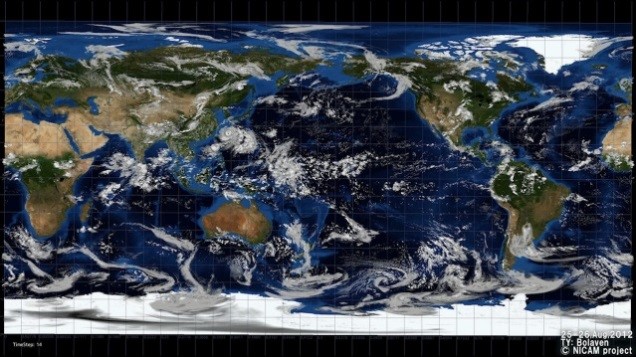

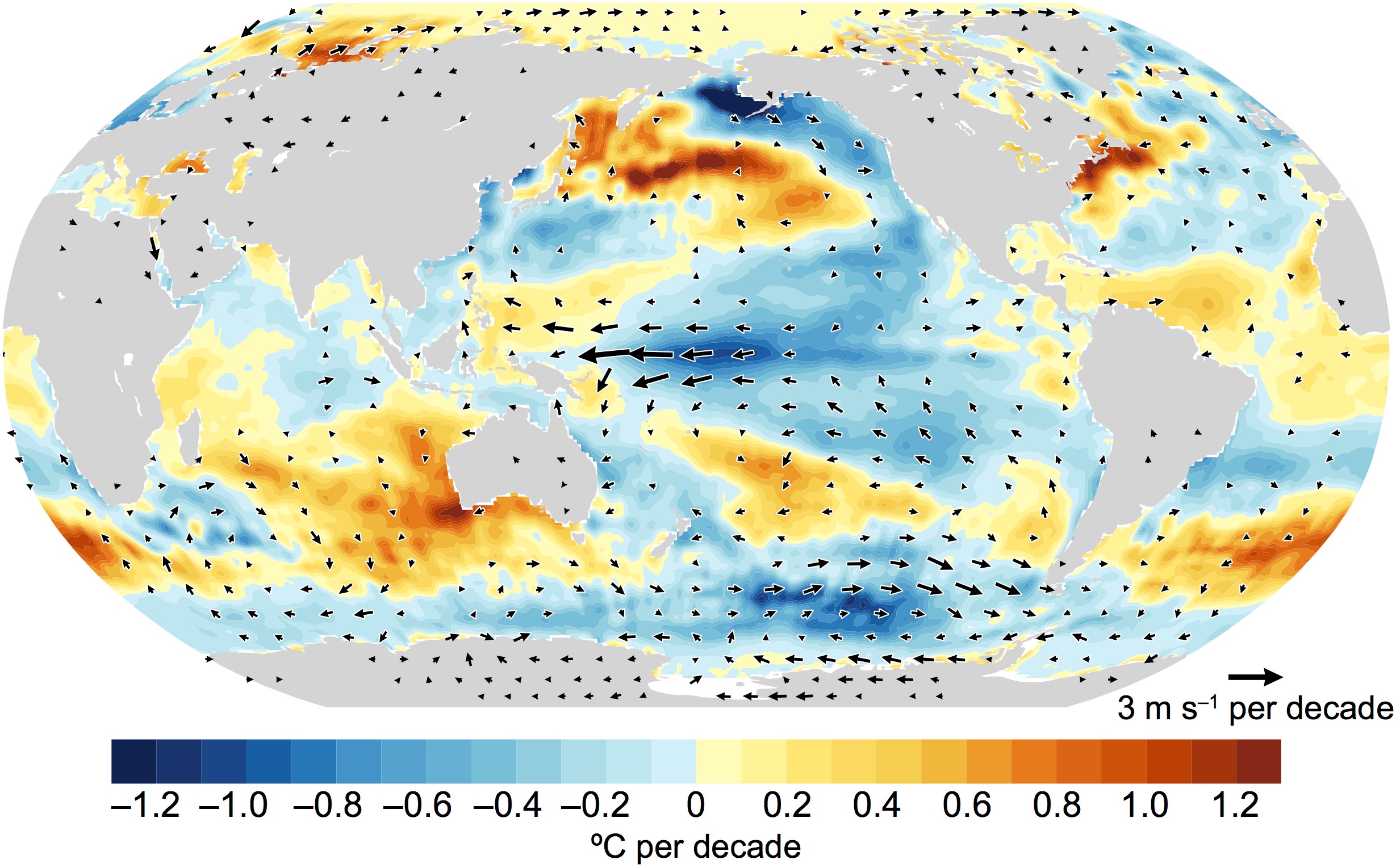

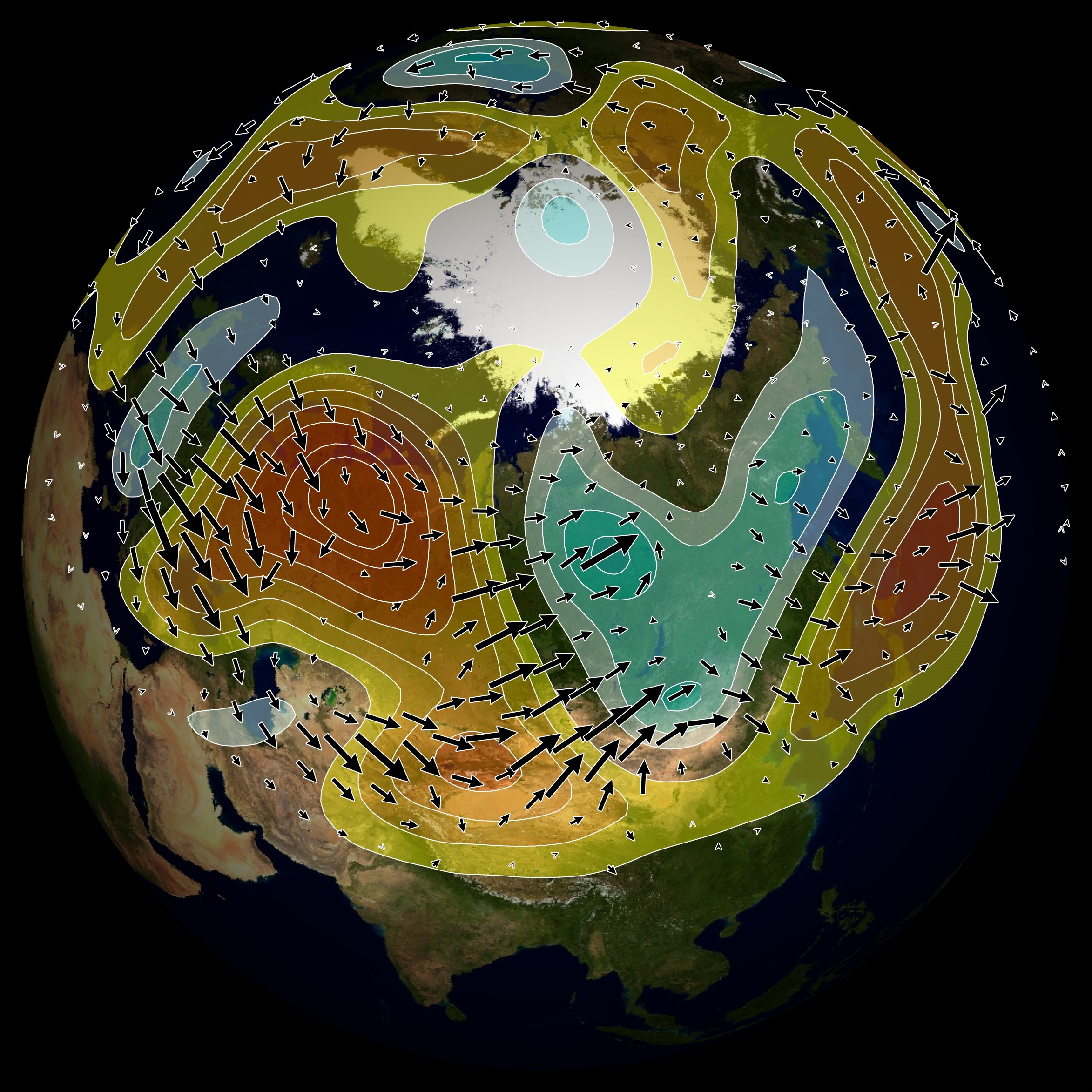

気候システムモデルによる長期シミュレーションのデータ及び観測された気候データを用いて,異常天候やエルニーニョ,十年規模変動, 地球温暖化現象などの気候変動の仕組みや予測可能性について研究します.また, 気候システムと雪氷圏や植生との相互作用を考慮することによって,地球史の時間スケールを含む過去・現在・未来の気候ダイナミクスや気候システムを特徴づけるフィードバックのメカニズムを研究します.さらに, 人工衛星によるリモートセンシングデータ,全球気象データ等の観測データと大循環気候モデル, 全球雲解像モデル等のモデルデータを総合的に解析して,雲や降水の物理から, エルニーニョ,地球温暖化に伴う気候変動まで,マルチスケールで相互作用する気候の仕組みを研究します.

海洋地球システム研究系

海洋物理学部門

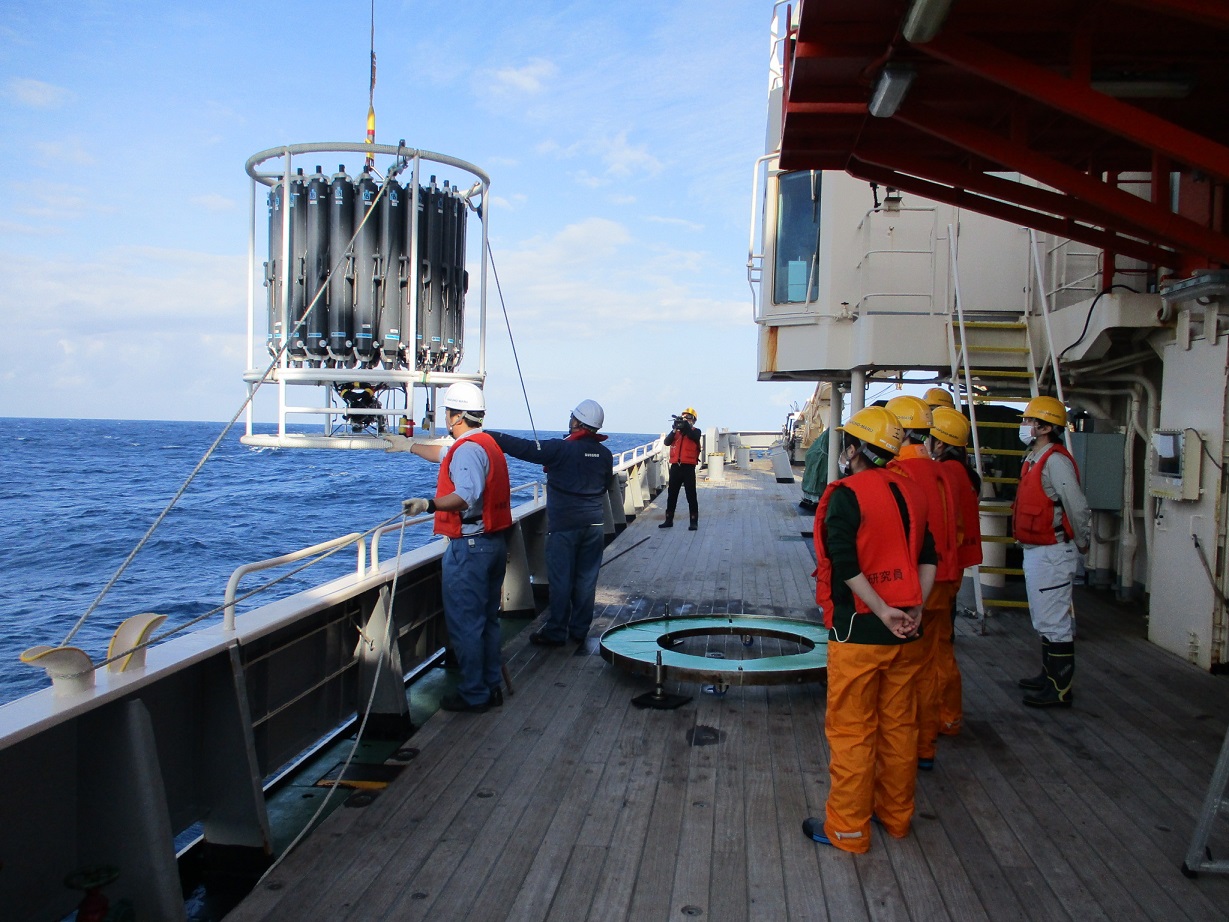

海洋大循環や水塊の形成・維持,海洋・気候の長期変動機構と海洋物質循環・生態系への影響、大気及び海洋の擾乱の構造とメカニズムについて,係留系やCTDによる観測及びデータ解析,理論や様々なスケールの高分解能モデルによる数値実験・室内実験による研究を行っています.黒潮,親潮,中・深層循環,渦、潮汐、乱流,メソスケール大気擾乱,集中豪雨などを研究対象としています.

海洋化学部門

地球環境における陸圏・大気圏・海洋圏をめぐる物質循環の機構とその変化要因を解明するための研究を行っています.化学成分,放射性核種・安定同位体などの分析をもとに,現在の変化しつつある地球環境や気候と海洋の相互関係を究明しています.過去・現在・未来,固体地球・生命人間圏・宇宙惑星,微生物から大型動物まで,様々な試料を対象に地球化学的分析を駆使することで地球科学の多様な謎に迫ります.

海洋底科学部門

ダイナミックに変動する海洋底を対象に,さまざまな角度から地球の構造と運動,物質循環や歴史を研究しています.音波や地震波,重磁力などの地球物理探査から,堆積物や岩石,生物を用いた地質・地球化学・古海洋学的手法まで幅広い調査研究が行われています.海底掘削や潜水船の調査にかかわる研究も多く行われています.調査している海域は日本近海の沈み込み帯からインド洋の中央海嶺,太平洋の巨大海台から極域まで世界中に広がっています.

所在地・アクセス

〒 277-8564 千葉県柏市柏の葉5-1-5

- つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」西口よりバス約10分

- JR 常磐線「柏駅」西口よりバス約30分

- 東武野田線「江戸川台駅」より徒歩30分

地球大気環境科学講座(先端科学技術研究センター)

先端科学技術研究センター(先端研)では、3つの研究グループが地球惑星科学専攻の大学院生を受け入れています。

宇宙環境・惑星圏科学分野(関 華奈子 研究室)

宇宙環境・惑星圏科学分野は、太陽(恒星)活動が地球および他の惑星に与える影響を探求する学際的な研究領域です。私たちの研究グループでは、宇宙天気現象の理解を深めるとともに、地球型惑星がハビタブルな環境を維持するために不可欠な大気の保持条件などの研究を通してハビタブル惑星成立の必要条件を探っています。

研究手法としては、科学衛星等による観測とコンピューターシミュレーションを組み合わせる総合解析的アプローチをとっており、このためにJAXAのジオスペース探査計画ERG、水星探査計画BepiColombo、火星衛星探査計画MMX等に加え、NASAの火星探査計画MAVENや、宇宙プラズマ探査計画MMSなどの宇宙科学ミッションにも参画して、国際共同研究を進めています。

本グループでは、地球惑星科学専攻の宇宙惑星科学講座(本郷キャンパス)と密接に研究教育連携を行っており、所属学生は理学部1号館と先端研3号館に席を持ち、宇宙環境や太陽惑星圏に関する様々な研究に取り組んでいます。詳しくは研究室ホームページもご覧下さい。

《宇宙環境変動を引き起こす(惑星)宇宙天気現象の研究》

“宇宙天気”とは、宇宙・地上技術システムの性能と信頼性に影響を与えたり、人間の生命と健康を危険にさらす可能性のある、変動する太陽表面、宇宙空間、そして惑星圏の状態のことを示しており、宇宙天気現象にはオーロラや宇宙放射線変動が含まれます。プラズマの世界である惑星を取りまく宇宙環境は、惑星がグローバルな固有磁場を持つか否かで様変わりします。月から火星への人類フロンティアの拡がりも見据え、非磁化惑星に拡張した宇宙天気現象の理解を目指しています。

《太陽活動が惑星表層環境に与える影響を理解する宇宙気候研究》

惑星が地球のように表層に海をたたえたハビタブルな表層環境を保つには大気が必要です。地球型惑星の大気保持条件を理解するための重要課題に、宇宙空間への惑星大気散逸の恒星活動および固有磁場強度依存性があります。私たちはこの課題に、太陽系内の惑星の知見を集約した独自の数値モデル開発と系外惑星への応用により取り組んでいます。

グローバル気候力学分野(小坂 優 研究室)

地球の気候システムに見られる大陸・大洋から地球規模で起こる変動と変化のメカニズムと予測や、それがもたらす異常気象などの研究に、大気や海洋の観測・再解析データの解析や気候モデルシミュレーションにより取り組んでいます。詳しくは研究室ホームページをご覧下さい。

《気候の変動と変化:気候はどのように揺らぎ移ろうのか》

気候は人類による温室効果ガスやエアロゾル等の排出に応答して変化するだけでなく、気候システムに内在するプロセスによって自励的に変動します。この自然変動は時空間的に組織化されて様々な現象を生み出します。この気候の自然変動現象はどのようにして形成されるのでしょうか。また、産業革命以降に気候の様々な側面で起こった移り変わりに対し、人類による駆動要因や様々な自然変動現象は、それぞれがどのようにして、どれだけ寄与してきたのでしょうか。その理解は私たちの気候システムに対する理解を試す高度な取り組みであるとともに、未来の気候を予測する上での基礎情報になります。

《異常気象:そのメカニズムと予測の鍵は何か》

異常気象の要因は、第一に自然変動によるテレコネクションなどの大気循環変動です。このような大気変動はどのように形成・駆動されるのか、大気循環がいかにして異常気象をもたらすのか、そこでの海洋や海氷の役割は何か、予測の鍵はどこにあるのかといった課題に取り組んでいます。さらに、人類の影響によりゆっくりと温暖化する気候の中で、このような大気循環変動現象やそれがもたらす異常気象がどのように変わっていくのかの研究も進めています。

宇宙惑星物質進化学分野(日比谷 由紀 研究室)

私たちの太陽系は宇宙空間においてどのようにして誕生し、その後地球をはじめとした惑星の形成に至ったのか、一連の物質進化過程の謎を紐解くために、以下のようなテーマに取り組んでいます。詳しくはresearchmap(日比谷 由紀)、研究室ホームページ 等をご覧下さい。

《太陽系誕生時の環境・温度条件と初期太陽系物質進化》

太陽系誕生期の周辺の恒星の種類や、原始惑星系円盤での物質進化を、隕石や隕石を構成する微小固体物質の分析から明らかにしようとしています。具体的には、 質量分析計を用いた同位体分析法や年代測定法、および鉱物組織観察等を適用し、個々の試料の溶融環境や空間情報に時間軸を与えた議論を展開することで、惑星形成に至る物質進化の実態解明に挑んでいます。

《地球形成後の太陽系物質進化》

地球の材料物質はさまざまな隕石種の混合物であり、 経時的に変化していた可能性が示唆されています。宇宙化学的な視点から地球材料物質の起源を特定することで、地球初期進化研究を太陽系物質進化学という広い観点に位置づけていきたいと考えています。 最近では、深部マントル由来火成岩や地球上に残されている隕石衝突層から地球形成期・初期生命誕生期に地球外で起きていたプロセスを探っています。

《将来のサンプルリターン計画のための分析装置・化学分析法の開発》

国際的な探査計画にも参画し、 宇宙開発における諸課題の解決にも惑星科学の観点から貢献することを目指しています。具体的には、 将来のサンプルリターン試料から最大限の化学的情報を引き出すための装置・分析法の開発や、未来の地球外資源探査に向けた理学的な基礎研究も進めようとしています。

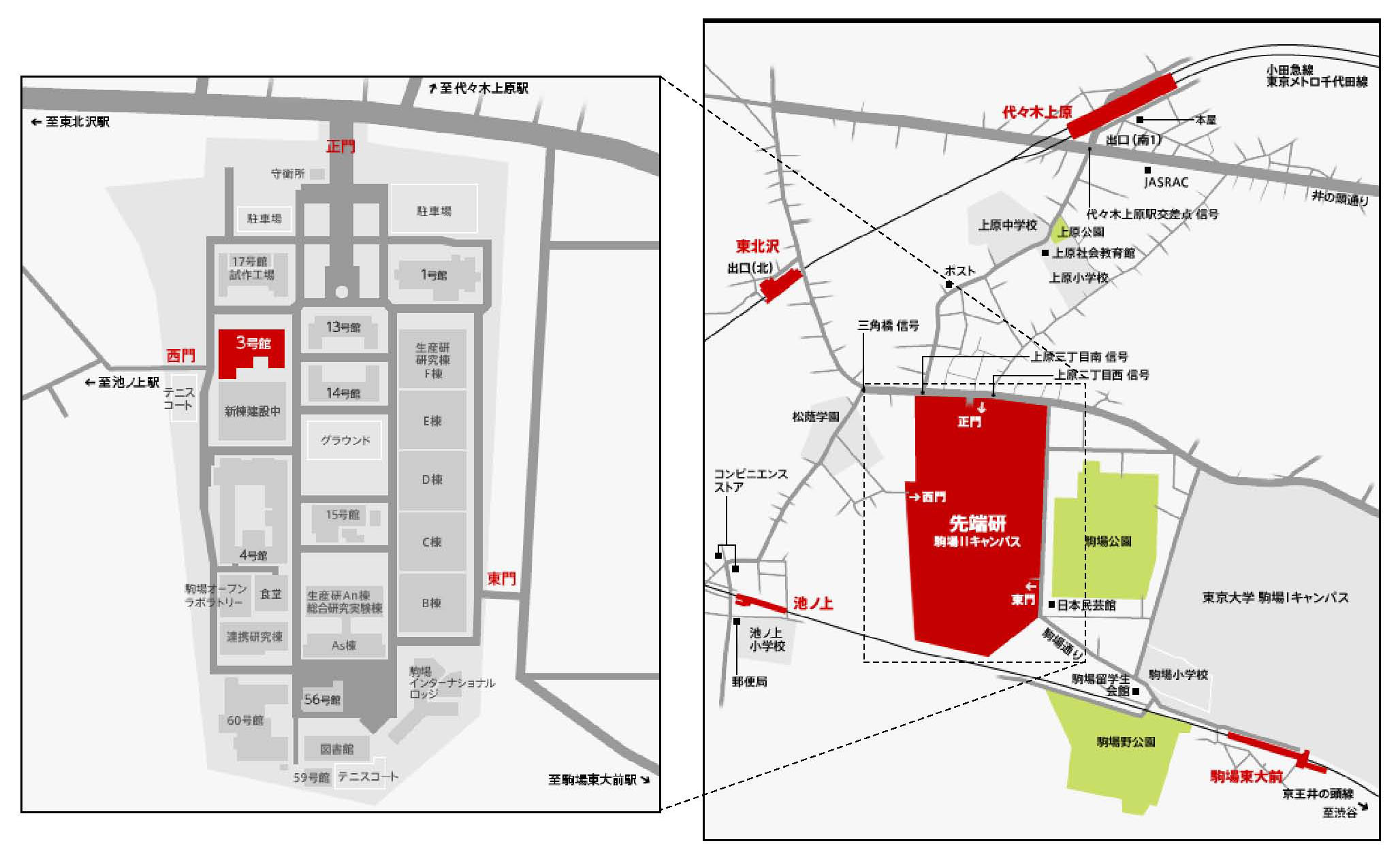

所在地・アクセス

- 地下鉄千代田線・小田急線 「代々木上原」駅から徒歩12分

- 小田急線 「東北沢」駅から徒歩8分

- 井の頭線 「駒場東大前」「池ノ上」駅からともに徒歩10分

先端研は駒場第2キャンパスにあります。

本郷キャンパスから1時間弱です。根津から代々木上原まで地下鉄千代田線をご利用下さい。他に、地下鉄大江戸線・本郷三丁目-新宿西口、小田急線・新宿-東北沢の経路も可能です。

観測固体地球科学講座(地震研)

「地震研究所」では,地震の発生や火山の噴火など,地球で起こる様々な現象を理解するための最先端の研究を行っています.地球の中を良く知るために,地震波・電磁波・素粒子などを用いた地球内部の探査や,計算機シミュレーションによる地球内部の状態の再現と予測,岩石の高温高圧物性を調べるための室内実験などが精力的に行われています.

地球内部についてはまだ良く分かっていないことが多いため,新しい観測データや実験データが大きなブレークスルーをもたらします.地震研究所では,新しい観測機器や実験装置開発に力を入れ,自分たちのデータから新しい地球観を生み出すことを目指しています.

地球の中を診る,調べる

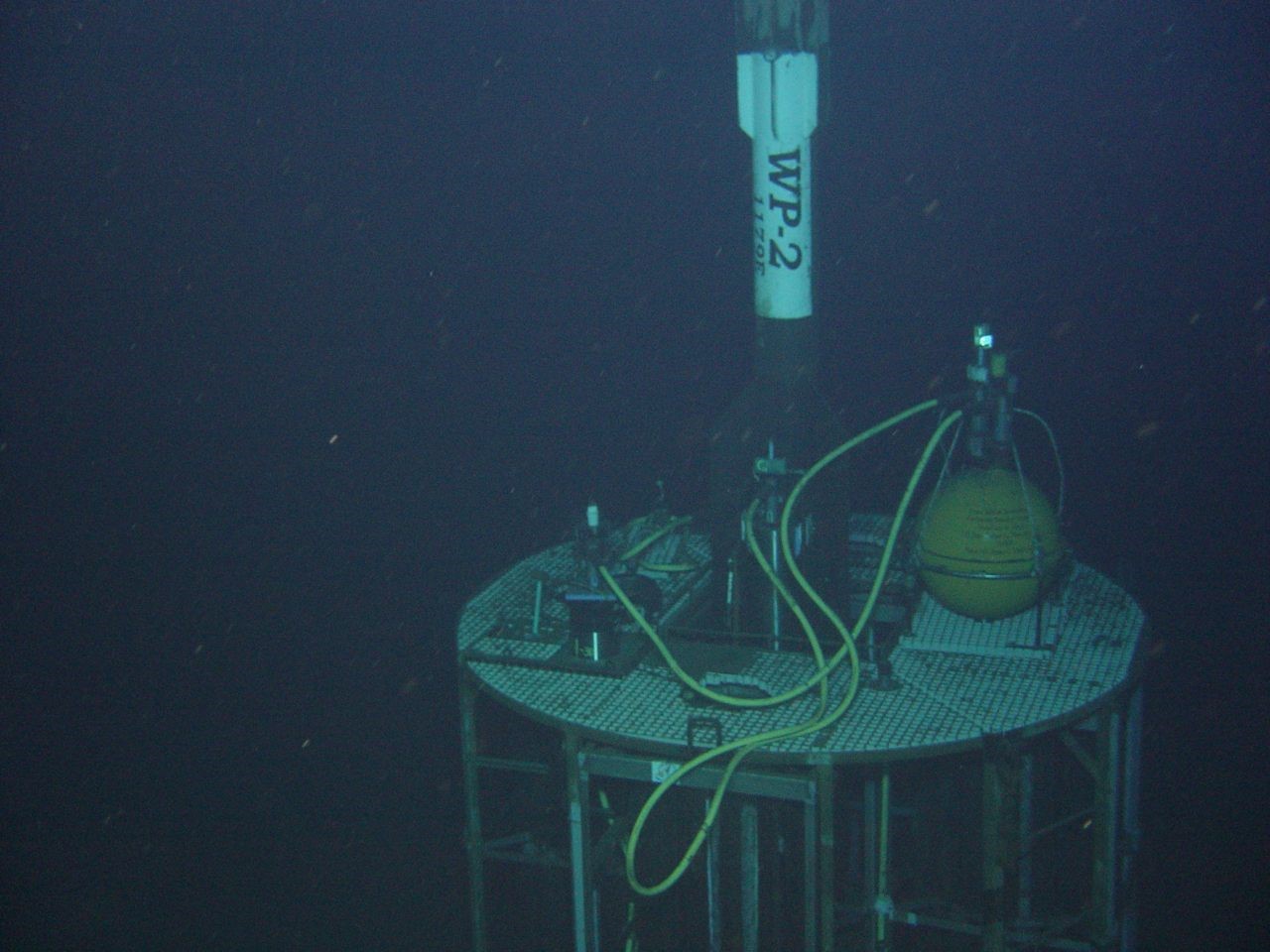

地球内部を「診る」ことは,地震・火山活動やより深部での活動を研究する上での基礎となります.地球の中を直接覗くことはできないため,地震波や電磁波などを用いて調べます.近年,地震や電磁気の観測網が高密度に整備され,地球の内部をこれまでにない高解像度で診ることができるようになり,地球内部への理解が急速に進んでいます.観測点のない海域へ設置する海底地震計の開発や,インバージョン法の研究,地震波速度や電気伝導度で見える地球内部の不均質構造から有用な情報を引き出すための岩石物性の研究などが行われています.

東北日本下および北西太平洋下における海洋プレートのイメージング.プレートの底に当たると解釈できる構造がみとめられる.

写真:北西太平洋深海底に設置された孔内観測点.

地球内部ダイナミクス

地震発生や火山噴火などの個々の現象は,もっと大きな地球のダイナミクスの一部として捉えることができます.地球全体の活動の解明を目指して,マントル対流のシミュレーションや,高温高圧実験,放射性元素や微量元素を用いた地球内部の物質循環の研究,などが行われています.岩石の物性には未知の部分が多く,鉱物粒界のようなナノスケールの物理化学特性の解明が,マクロスケールの現象の理解を大きく変えてしまう可能性があります.

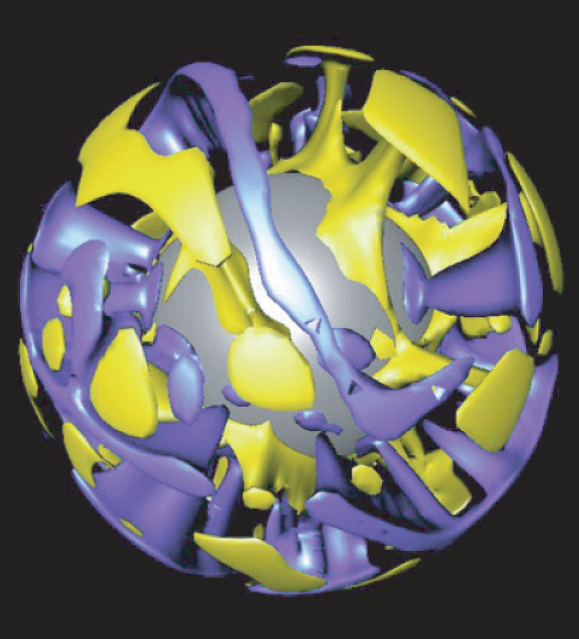

マントル対流のシミュレーション.温度の高い上昇域が黄色で,温度の低い下降域が青色で示されている.

マントル物質の超塑性発現.

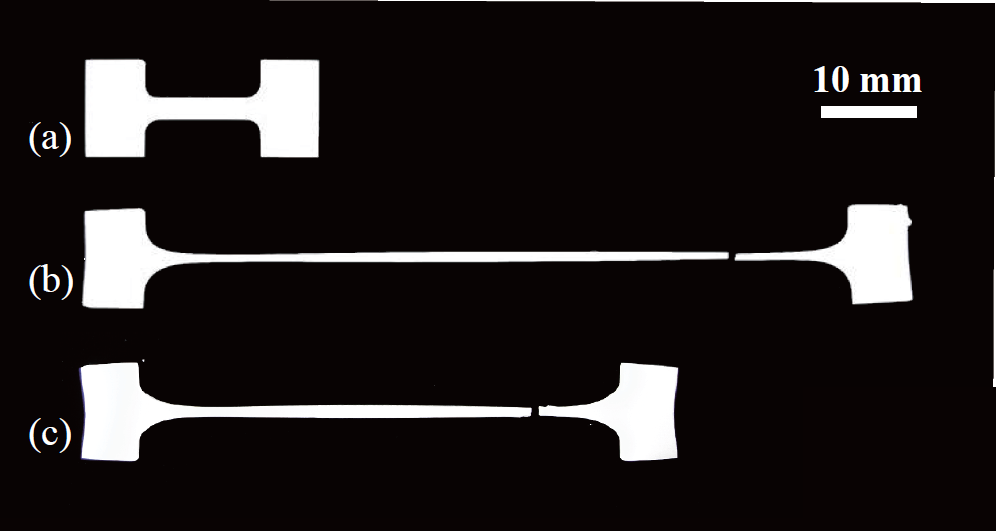

試料の微細構造(a 未変形試料b,c 変形試料.赤い粒子同士が引っ張り方向に直交する方向に衝突合体する.d 粒子レベルでの変形モデル)

地震発生のメカニズム

GPSや海底歪み計を用いた地殻変動観測によりひずみの蓄積過程を調べ,地震発生予測につなげることを目指しています.また,発生した地震の震源過程は,地震波,津波,地殻変動,余震分布,重力変動など,地震に伴う様々な現象を観測して多面的に解析されます.そして,断層破壊の室内実験・粒子モデルシミュレーションの結果や地震波の発生と伝播のシミュレーションなどと合わせて,地震発生のメカニズムを明らかにすることを目指しています.強震動予測や地震工学など,災害軽減を目指した研究も行なわれています.

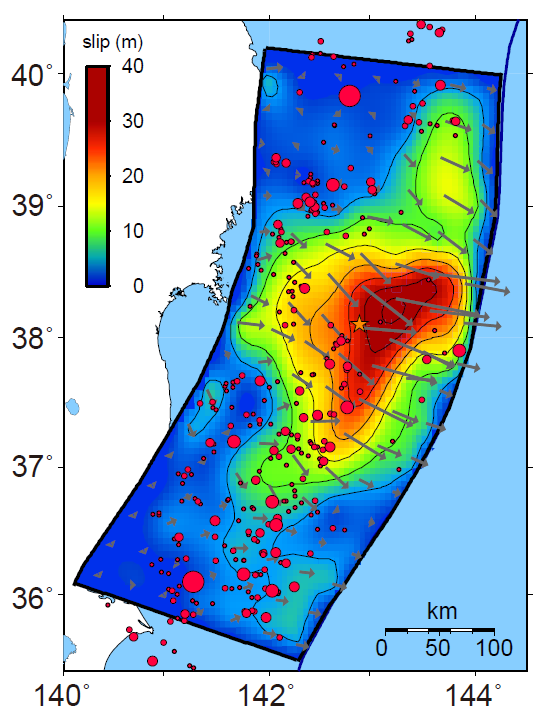

東北地方太平洋沖地震の強震動・測地・津波の各観測に基づいた統合震源モデル。矢印は断層の各部分のすべりのベクトルをあらわす.

火山噴火のメカニズム

地球内部におけるマグマの発生と上昇は,地球の進化をもたらす重要なプロセスです.また火山噴火は,マグマの発泡や破砕などを伴い,固体,液体,気体がすべて関与するダイナミックな現象です.火山学は,地球物理学と岩石・地質学の両方の側面を持った複合的分野で,地震研究所では,噴火現象の観測やモデリング,マグマの移動や火山性地震の観測,噴出物の分析など,様々な側面から火山現象の解明を進めています.

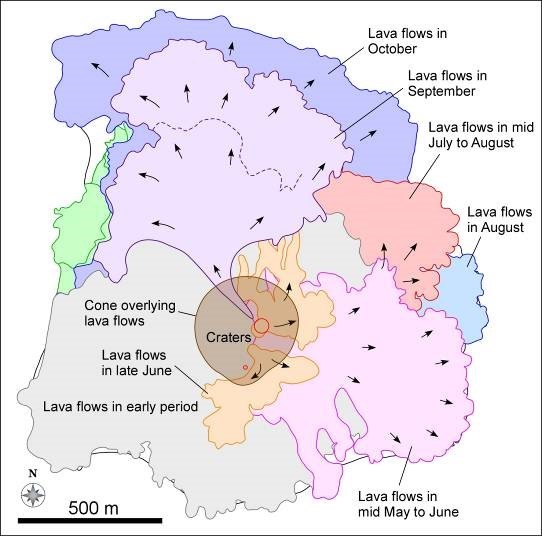

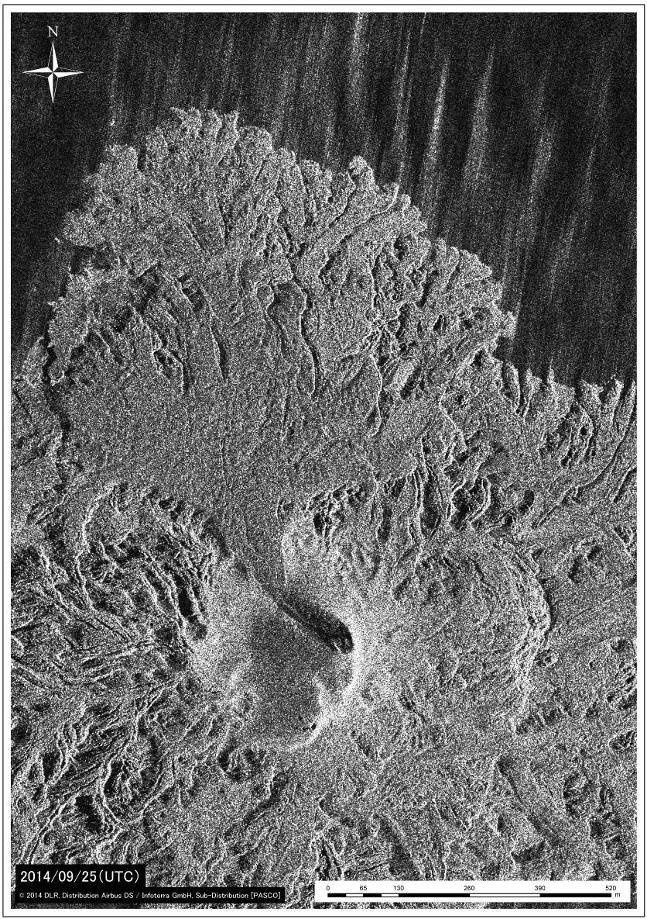

衛星画像,海底地震計,空振計,海洋調査船等を用いた西之島火山の観測

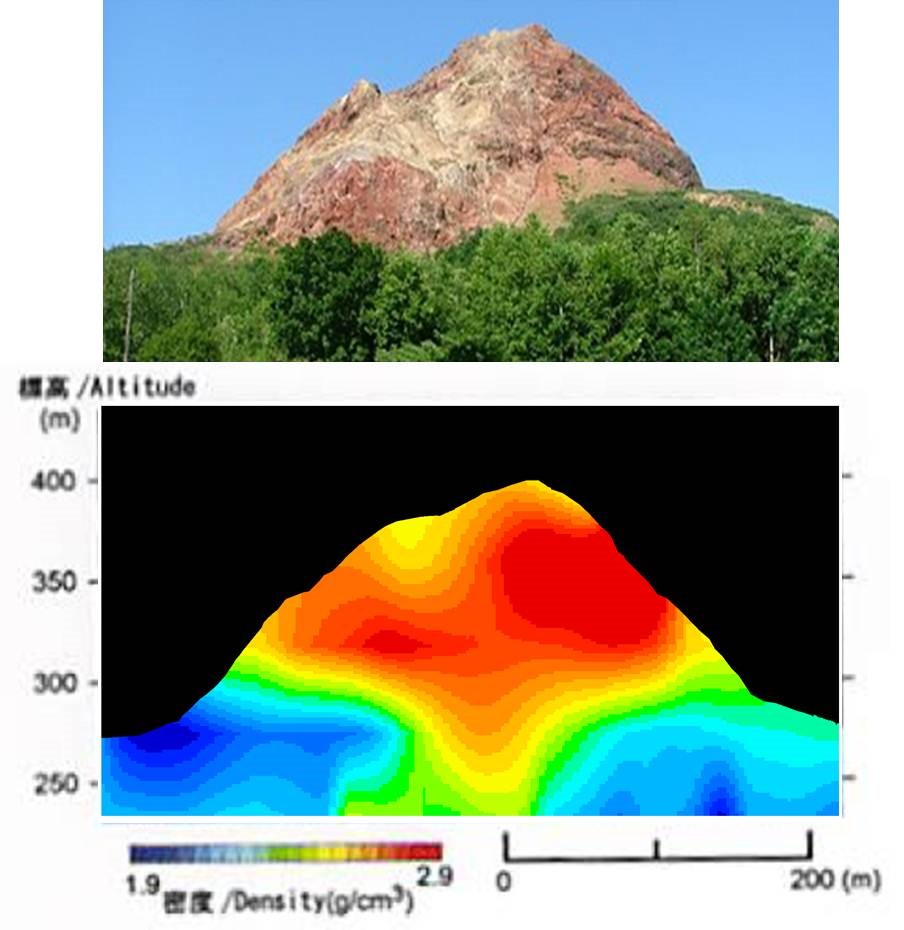

宇宙線ミューオンラジオグラフィーにより得られた昭和新山内部の密度断面図.

新しい観測のための機器開発

地球科学では,新しい観測が様々なブレークスルーをもたらしてきました.地震研究所では,海底地震計,レーザー干渉ひずみ計,宇宙線ミューオンを用いた火山体内部のイメージング,低周波微小振幅変形実験装置など,独自の技術を開発して新しい観測を行なっています.

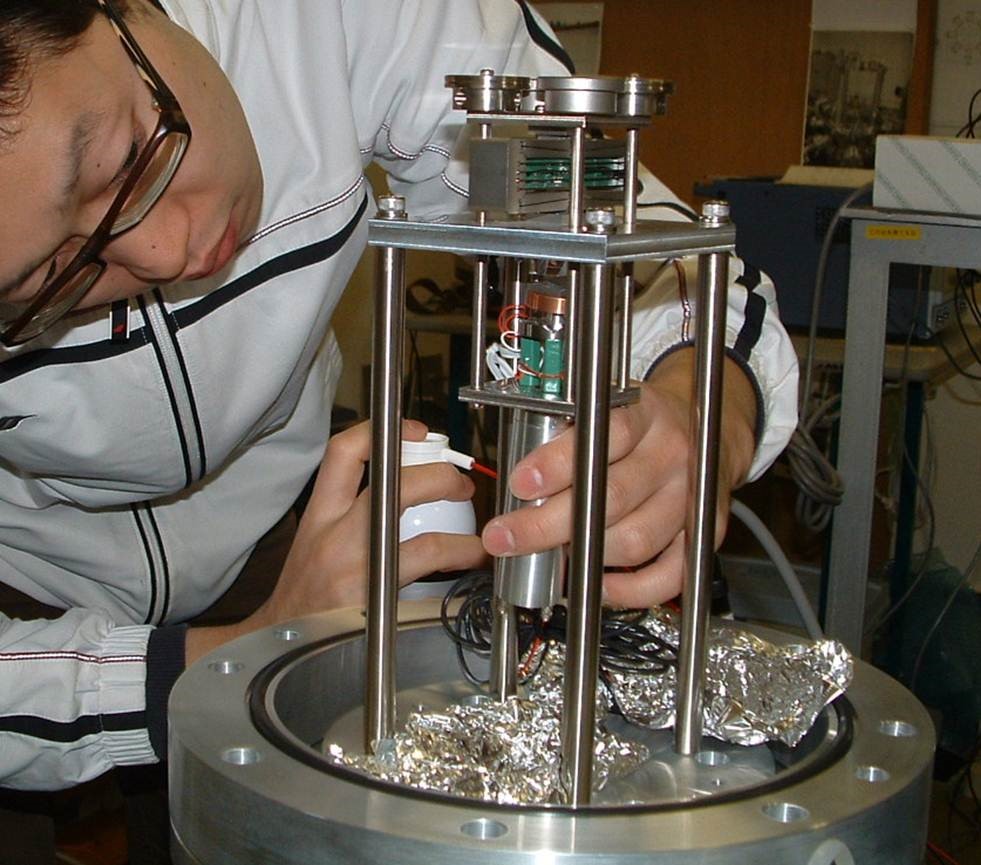

マグマなど地下流体の動きによる重力変化を精密計測するために開発中の小型絶対重力計.

地震研究所への進学

地震研究所の特徴は,地球物理学,岩石学,地質学,物理学,工学など,様々なバックグラウンドを持った研究者が共同して地球の解明を目指している点にあります.また,観測,実験,理論モデリングなど,様々な手法の研究が行われています.異なる視点に立った多様なアプローチに日常的に触れることは,境界領域にある研究課題の開拓や,学問的視野を広げることにつながります.また,観測や実験から得られる1次データに触れ,地球や物質を実感として理解することは,地球科学の研究を行う上で貴重な経験になります.毎年開催される一般公開などを通じて,多くの研究仲間ができると思います.地震研究所は,本郷キャンパスの北端にあります.是非一度来てみてください.

地震研究所の一般公開で実験の説明をする大学院生.

所在地・アクセス

〒 113-0032 東京都文京区弥生 1-1-1

地下鉄南北線「東大前」下車徒歩 5 分,または千代田線「根津」下車徒歩 10 分.

学際理学講座(JAXA・宇宙研究所)

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所(JAXA・ISAS)では,地球惑星科学,太陽圏物理学,天文学などの宇宙科学の各分野において,1)大気球・観測ロケット・科学衛星などによる観測事業,2)飛翔体搭載用観測機器の研究開発,3)データ解析・理論・数値シミュレーション・モデリングなどの研究を行っています.特に地球惑星科学関連の研究対象としては,惑星中層・上層大気・電離層,惑星磁気圏・太陽系空間,月・惑星・小惑星探査,太陽観測と広範囲に及んでいます.研究所設立以来,多数の人工衛星とロケットによって様々な観測を実施,その結果の解析結果が新たな知見と疑問をもたらし,それが次世代の計画を生み出すというサイクルで,宇宙科学の進展に貢献してきました.理学・工学の研究者が協力し,全国の研究者や大学院生と共同することで研究が推進されてきました.

これまでの科学衛星

最近の地球惑星科学関係の科学衛星としては以下のものが数々の科学的成果をあげています.その成果創出においては,大学院生が活躍していることは言うまでもありません.

- 1980 年 「さきがけ・すいせい」 ハレー彗星探査

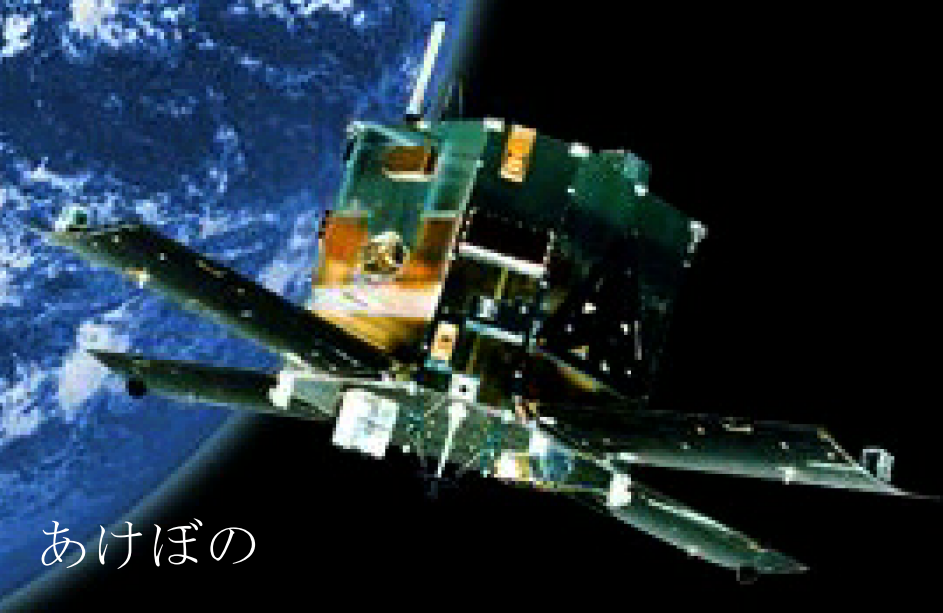

- 1989 年 「あけぼの」 オーロラ物理の総合観測

- 1992 年 「GEOTAIL」地球周辺宇宙空間(磁気圏)の構造とダイナミックな振る舞いの総合観測

- 1998 年 「のぞみ」 火星上層大気の観測(火星周回軌道投入に惜しくも失敗)

- 2003 年 「はやぶさ」 小惑星からのサンプルリターン

- 2007 年 「かぐや」 月周回衛星

- 2010 年 「あかつき」 金星大気の観測 2010年12月に金星周回軌道投入に失敗,現在は投入再挑戦の準備中)

「あけぼの」「GEOTAIL」の両衛星は 20 年にもわたって電離ガスで満たされた地球周辺宇宙空間を継続観測しています.これらの観測期間は,太陽活動の11 年周期を超えるものであり,地球周囲の宇宙空間が太陽の影響下でどのように変動するのかを理解する上で,世界的に貴重な観測データセットを提供しています.特にGEOTAILは,世界が共同して整備した宇宙空間観測衛星網の一員としてもデータを提供しており,オーロラ爆発に象徴されるような,ダイナミックに振舞う宇宙空間ガス(プラズマ)の物理探求にも貢献しています.

「はやぶさ」は 2005 年に小惑星イトカワへ到着し,貴重な画像データを取得しました.また,イトカワ表面にもタッチダウンを行い,その際に取得したサンプルを,2010年6月,地球へと持ち帰りました.そのサンプルは地上の装置による詳細な分析を受けており,そこから太陽系の起源に関する新しい知見がもたらされることが期待されます.

「かぐや」は近年の月探査ブームの先陣を切った月周回衛星です(2009 年にミッション終了).月表面の詳細なイメージ・データを鉱物学的な視点から解析することにより,月形成に関する新しい知見をもたらしました.また,「かぐや」には月周辺宇宙環境を計測する装置も搭載されており,宇宙ガスと月表面が(磁場や大気のクッションが入ることなく,直接に)接触するという状況でのプラズマ物理に関しての全く新しい知見をもたらしています.

「あかつき」は,金星大気の循環メカニズムを理解することを目指す本格的な惑星気象学ミッションです.金星大気の超回転(スーパー・ローテーション:惑星そのものの自転が遅い金星で,上層大気だけが速く回転する現象)がどのように起こっているのか,が最大の問題です.

今後予定される科学衛星

地球惑星科学関係では,以下のような魅力的なミッションが予定されたり,検討されたりしています.その実行や成果創出において,大学院生の活躍が必須であることは言うまでもありません.

打ち上げ年が決まっているもの:

2014 年 「ベピ・コロンボ MMO」 水星磁気圏・内部太陽圏の探査

太陽系内縁にある水星の探査は困難ですが,それに日欧共同でチャレンジするのが「ベピ・コロンボ」です.日本は,プラズマ観測がメインである MMO(Mercury Magnetosphere Orbiter,水星磁気圏探査機)を担当し,欧州が担当する MPO (Mercury Planetary Orbiter,水星惑星探査機 ) とともに水星という謎に満ちた世界を解明します.2011年3月に水星周回軌道に入ったNASA・MESSENGER計画との緊密な協力関係からも大きな成果が期待できます(ベピ・コロンボの水星到着は2020 年).

検討中のミッション:

2010 年代 月着陸探査計画・小惑星サンプルリターン・衛星編隊による地球磁気圏ダイナミクスの観測

2020 年代 火星探査・世界共同木星系探査計画への参加

小型衛星

本格的なミッションは時間がかかってしまい,大学院生のライフ・サイクルとは必ずしも合致しません.その一方で,現場を経験することはたいへん重要なことです.そこで,小型衛星というカテゴリーも ISAS では推奨されています.準備時間が短くて済む小型衛星でタイムリーな問題解決を促そうということです.最初の試みとして,オーロラ画像とそれを光らせているオーロラ粒子加速を同時観測する「れいめい INDEX」が2005 年に打ち上げられ,オーロラ科学にユニークな貢献をしています.今後展開される小型衛星シリーズの 1号機,2 号機には,それぞれ,「紫外線による惑星撮像」のための軌道望遠鏡,「地球周辺宇宙空間における相対論的粒子加速」を解明するプラズマ観測衛星が選定されており,地球惑星科学においても小型衛星が活躍する素地ができつつあります.

所在地・アクセス

〒252-5210 相模原市中央区由野台 3-1-1

- 新宿駅より京王線で橋本駅へ.橋本駅より横浜線で淵野辺駅へ.淵野辺駅より宇宙科学研究本部まで徒歩 18 分.

- 小田急線で町田駅へ.町田駅より横浜線で淵野辺駅へ.淵野辺駅より宇宙科学研究本部まで徒歩 18 分.

- 小田急相模大野駅より相模原駅行きバス.宇宙科学研究本部入口下車.宇宙科学研究本部まで徒歩 5 分

学際理学講座(KEK・物質構造科学研究所)

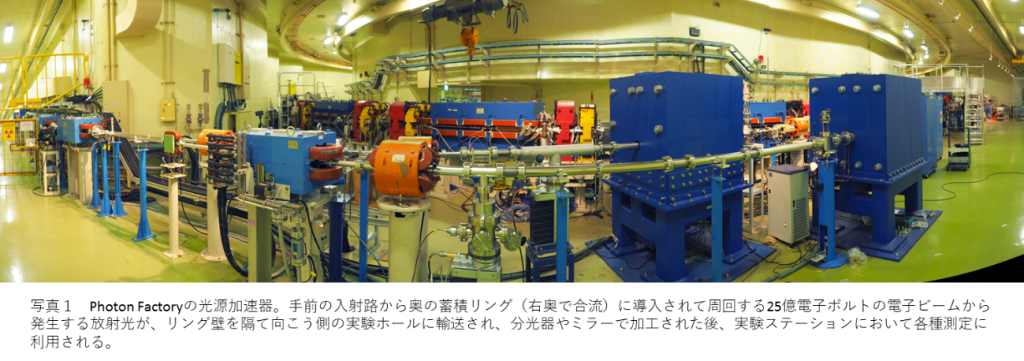

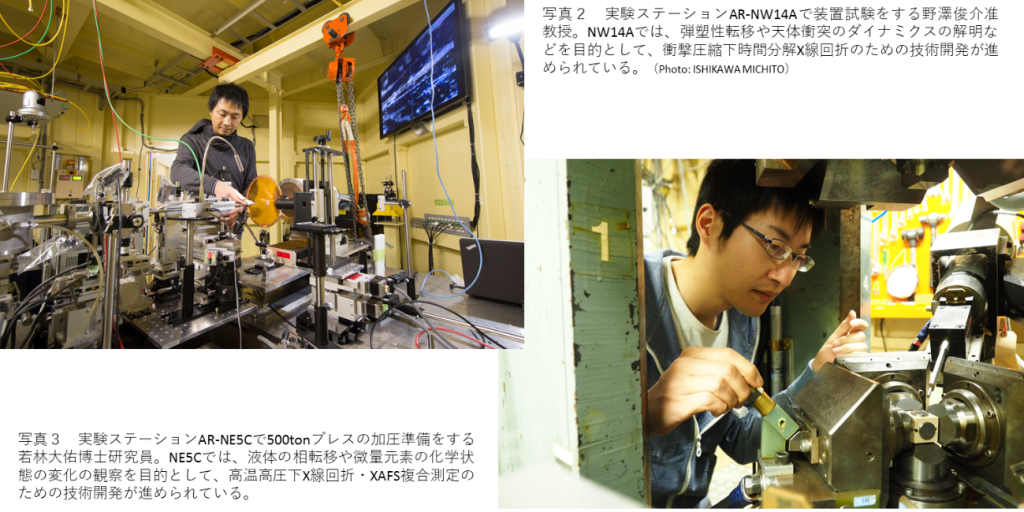

高エネルギー加速器研究機構(KEK)・物質構造科学研究所では、加速器によって発生させる量子ビーム(放射光、中性子、ミュオン、低速陽電子)を用いて、物質や生命の構造と機能に関する研究を進めています。現在、東京大学大学院理学系研究科には、地球惑星科学専攻・量子ビーム地球惑星科学分野の船守研究室と化学専攻・放射光化学分野の雨宮研究室がある他、新領域創成研究科に構造生物学分野の千田研究室があり、東京大学の大学院生を受け入れて、研究・教育を行っています。

KEKは、量子ビームの発生・輸送から加工・利用(実験)までの全過程の専門家を有する大学共同利用機関法人です。大学共同利用機関法人では、各大学が単独で維持・運営することの困難な大型の装置・設備を大学等の研究者に供与しています。Photon FactoryやJ-PARC/MLFなどが、これに該当します。現在、地球惑星科学専攻の幾つかの研究グループがKEKの施設を利用していますが、地球惑星科学の研究室が物質構造科学研究所に誕生したことで、今後、更に利用が増加していくものと期待されます。

KEKの研究室に所属することのメリットは?

まず、第一に挙げるべきは、量子ビームの発生にまで遡って、最上流から研究を組み立てることが可能なことでしょう。既成の装置・技術を上手く利用して行うサイエンスも重要ですが、独自の装置・技術を開発して行うサイエンスが極めて重要であることは説明を必要としないと思います。専門家集団の手厚いサポートにより、これが高い次元で可能になります。第二には、全国の研究者との交流が挙げられるでしょう。長期滞在する様々な分野の研究者との交流(相互作用)は、新しい発想の根源となり、また、研究者としての人脈の形成につながります。特に、KEKでは、地球惑星科学分野に留まらない交流が可能なところに特徴があります。

どんな研究室?

当学際理学講座は、基幹講座(本郷の固体地球科学講座)にあった船守研究室の移転に伴い、東京大学とKEKの協定書を改訂することで、2016年4月に設置された新しい講座です。施設を利用する立場であった当時よりも、量子ビーム利用の面ではより深く、研究対象の面ではより広く(地球惑星内部に限定せず)、地球惑星科学に取り組みたいと考えています。物質を扱う実験系を志望する皆さん、遠慮せずに連絡をください。施設見学も歓迎します。

所在地・アクセス

〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1

つくばエクスプレス(TX)つくばセンター駅下車

関東鉄道バス 「つくばテクノパーク大穂(18、C8、C8A)」行き、「下妻駅(71)」行き又は、つくバス「北部シャトル(HB) 筑波山口」行きで「高エネルギー加速器研究機構」下車(所要時間約20分)