学生各位

2024年度地球惑星環境学国際研修IIについて、説明会が実施されます。

詳細は下記の通りです。よろしくお願い致します。

ポスターはこちら

【日程】 2024年6月25日(火)12:15-13:00

【対象】 学部生(3.4年次)・院生の全て(理学部以外の学生も受講・参加できます)

【場所】 理学部1号館105室 & Zoom (URLは登録メールアドレスに送付)

説明会へは事前登録が必要となります。https://forms.gle/U6Kd8hjFjhgKmLtM7

(当日参加出来ない場合でも後日説明会の動画リンクを送付します)

【問い合わせ先】 横山祐典先生 yokoyama@aori.u-tokyo.ac.jp

理学部学務課より、表題の件についてお知らせです。

履修を考えている方は、期日までに履修アンケートにご回答ください。

詳細は、下記をご覧ください。※UTASからも情報周知されております

2024年度「科学英語」履修調査のお知らせ(確定).pdf (dl5s7ayfvssw3.cloudfront.net)

野津 翔太 (東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球惑星システム科学講座 助教)

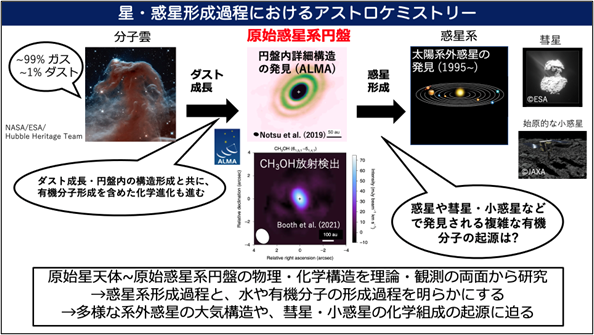

今までに5000個以上の太陽系外惑星が発見されていますが、軌道や質量などが従来の惑星系形成理論で説明困難なものも存在します。私は多様な太陽系外惑星の分布・大気構造も普遍的に説明できる理論の構築を目指し、惑星形成の現場である原始惑星系円盤(および原始星天体・系外惑星大気)の物理・化学構造とその進化を、国内外の共同研究者とも協力しつつ理論モデル計算と天文観測の手法を用いて幅広く研究してきました。以下、最近の主な研究課題の概要を紹介させて頂きます。

これらの研究においては、原始惑星系円盤内で各分子が気相・固相で存在する領域の境界である”スノーライン”が共通の鍵となっています。スノーラインを軸に円盤内の温度分布・分子組成分布とその時間進化、惑星形成環境との関わりなどについて議論を進める中で、星・惑星形成段階の化学進化過程の理解の深化を目指してきました。(図1) また化学反応ネットワーク計算を用いた理論モデルに基づき、将来の赤外線・電波望遠鏡の観測計画への提言も行ってきました。

今後は円盤化学構造と太陽系始原天体の化学組成の比較など、天文学・惑星科学を繋ぐ観点の議論・研究もさらに深めていく事ができればと考えています。

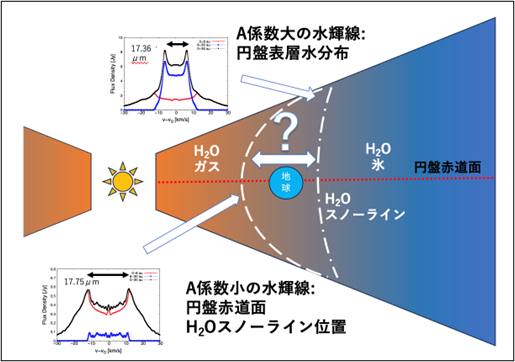

(1) 原始惑星系円盤のH2Oスノーライン: 化学構造計算・高分散分光観測による位置決定

H2Oスノーライン(昇華半径) は地球型の岩石惑星と木星型のガス惑星の形成領域の境界とされ、様々な円盤においてH2Oスノーラインの位置を知ることは、微惑星・惑星形成過程や、地球上の水の起源を理解する上でも重要です。

ここで円盤はほぼケプラー回転している為、輝線のドップラーシフトの解析から輝線放射領域の中心星からの距離の情報が得られます。そこで詳細な円盤物理構造モデルの下で円盤中のH2O存在量とその分布を化学反応ネットワーク計算で調べた後、その結果を元に多数のH2O輝線プロファイルを計算し、H2O分子輝線の高分散分光観測によるH2Oスノーライン位置同定の可能性を調べました。その結果アインシュタインのA係数が小さく励起エネルギーが比較的高い輝線の場合、円盤赤道面のH2Oスノーライン内側からの放射が光学的に薄い円盤外側からの放射と比べ強くなる為、この様な特徴を持つ輝線プロファイルを調べる事で、H2Oスノーラインの位置を同定できると分かりました。(図2)

またこの様な水輝線は中間赤外線からサブミリ波までの幅広い波長帯に多数存在し,ALMA望遠鏡 (アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計) や次世代の中間赤外線・遠赤外線天文衛星で観測可能であると分かりました。私たちは得られたモデル計算結果をもとに、円盤からのH2O輝線検出を目指したALMA望遠鏡観測も進めていて、現在までに一天体で円盤H2Oスノーライン位置の上限値を求めています。また、H2Oスノーラインの同定を目指した水輝線観測は、日本が主導する次世代赤外線天文衛星の重要サイエンスの一つにも選ばれています。

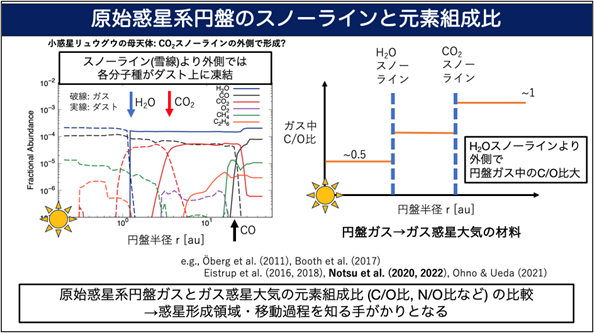

(2) 太陽系外惑星大気と円盤の化学構造の関係 -元素組成比と惑星形成環境-

原始惑星系円盤の化学構造の理解は、円盤観測や惑星大気観測、太陽系始原天体(小惑星・彗星)探査・観測の結果を解釈する上でも重要です。(図1) 特に、惑星大気の元素組成(C/O比, N/O比など)は、大気形成時の円盤ガス元素組成を反映すると考えられます。(図3) 従来の研究においては、円盤密度・温度分布については滑らかな冪分布がよく仮定されていました。しかし近年のALMA望遠鏡の観測による円盤リング・ギャップ構造(ダスト濃集領域)の発見等も踏まえると、多種多様な太陽系外惑星の形成過程の理解の為には、より現実的な円盤条件下で化学構造計算を進める事が重要です。

私たちはこれまで構築を進めてきたガス・ダスト化学反応ネットワーク計算モデルを応用し、H2Oスノーライン付近でのダスト濃集に伴い形成される影構造(低温領域)を持つ円盤赤道面の詳細な化学構造計算を行い、主要分子の組成や元素組成比、有機分子形成等への影響を議論しています。

(3) 原始星天体の化学的多様性: H2O及び関連分子組成に対する中心星X線放射の影響

近年の観測により、複数の低質量原始星周りの降着エンベロープ内縁高温部において、分子雲のH2O氷組成(~10-4)と比べ2桁以上低いH2Oガス分子組成が報告されています。原始星のX線放射によるH2O分子の破壊反応が効いている可能性がありますが、その詳細な化学反応過程や、代わりに酸素原子を保持する関連分子の組成等は詳しく調べられていませんでした。そこで私たちは、低質量原始星周りのエンベロープの詳細な化学反応ネットワーク計算を行い、 H2Oや関連分子組成のX線放射に対する依存性等を調べました。

その結果原始星のX線放射が比較的強い場合、H2Oスノーラインの内側でX線由来の光解離反応やイオン・分子反応によりH2Oガス分子組成が減少する事等が示されました。またH2Oガス分子の破壊に伴い、O及びO2ガス分子の組成が著しく増加し、X線放射の影響が小さいCOと合わせて、酸素原子のほとんどを保持する事も分かりました。私たちはこれらのモデル計算結果をもとに、原始星天体の水関連分子・有機分子輝線のALMA望遠鏡を用いた観測研究も進めています。

参考文献 (日本語 研究紹介記事)

野津翔太 (2024) “2022年度最優秀研究者賞 受賞記念論文: 原始惑星系円盤の化学進化とスノーライン – 水・有機分子の起源”, 日本惑星科学会誌「遊・星・人」, 第 33 巻, 1 号, p.4-13

野津翔太 (2022) “低質量原始星エンベロープと円盤の化学進化: H2O スノーラインと中心星 X 線放射”, 天文月報, vol. 115, No.4, p.252-262

野津翔太 (2018) “2017年度最優秀発表賞受賞論文: 高分散分光観測を用いた原始惑星系円盤のH2Oスノーラインの同定可能性”, 日本惑星科学会誌「遊・星・人」, 第 27 巻, 3 号, p.120-126

2024年度「学生の声」

平井 大源(地球惑星物理学科 学部4年)

東京大学 理学部 地球惑星物理学科 4年の平井大源です。

惑星システムに関心があり、時間の変化とともに地球のような”生きた惑星”になる惑星システムと火星のように”死んだ惑星”になる惑星の進化の違いについて研究したいと考えています。

この度は私が課外活動として取り組んでおります、火星探査機製作プロジェクト「KARURA」につきまして紹介させていただきます。

学部生ながら執筆させていただけることになり大変恐縮ですが、読んでいただけますと幸いです。

1. KARURAとは

KARURAは今年の3月に日本勢として初めて、火星探査機の世界大会「University Rover Challenge」決勝への切符を手にした国際インターカレッジチームです。

University Rover Challengeは実際の火星探査を模した大会であり、アメリカのユタ州で行われます。事前に映像と書類による非常に突破の難しい審査があり、決勝に進んだチームはNASAが訓練のために使用する「地球で最も火星環境に近い砂漠」であるMDRSで自らが作った探査機でミッションを行うことができます。

私はチーム内で、火星探査ミッションのサイエンス部門を統括するProject Scientistを務めており、火星において生命を探査するミッションについて考えています。

2. 火星での生命探査

火星はかつては水や大気を湛え、現在の地球のような姿をしていたと考えられています。その後に磁場を失い、大気を失い、水を失い、現在のような枯れ果てた姿になりました。

磁場がないため、現在の火星の地表には高エネルギーの粒子が降り注ぐ一方、地下にはかつての名残である水が存在する地域もあり、地球に次ぐ生命を探す人類の挑戦が続けられています。

ちなみに、University Rover Challengeでも実際の探査に即し、地下を掘削して土壌サンプルを持ち帰るサンプルリターンミッションがあります。

さて、地球外に生命を探す時、人類はどのような特徴を持ってそれを生命だと判断するのでしょうか? このようないわゆる「生命の定義」問題は火星で生命を探す上で難しい問題かもしれません。

実際に火星や火星由来と考えられる隕石からはこれまでも生命「らしい」特徴を持つ痕跡がいくつか見つかっています。それらの多くは地球の生命に形が似ているものや、地球の生命を構成する物質である炭素を生命の痕跡とするなど、現状発見されている唯一の生命である地球の生命を基準とするものが多い印象です。

University Rover Challengeでも各チームで「火星における生命」を定義するところから始まり、惑星科学や生物学の広範な知識を総動員して議論を行います。

背景には火星の生命について、メンバーで議論した跡があります

3. 理学者が向き合う工学

多くの宇宙ミッションにおいて、探査機自体は工学の専門家が製作する一方、検出器やカメラなど実際に火星と向き合うセンサーは理学の専門家が製作します。それは私たちのチームKARURAについても同様です。

サイエンス部門の役割は一言で言えば、「探査機の中に小さな実験室を作る」ことです。

探査機が採取した土壌サンプルをこの小さな実験室に移動し、化学反応や光学を用いて、そこに生命由来の物質があるか判断します。しかし、それぞれの動作は人間ではなく探査機が行うため、操作を簡単にしておく必要があり、同時にそこにはどれくらいの重量、容量のものを搭載できるかという、工学の専門家との交渉が存在します。

生来の宇宙好きで今までものづくりには触れてこなかった私としては以上にあげたような知見は皆無に等しく、実験室で自分が行うのでさえ難しい生命検出の実験を行うロボットを作ることは困難の連続でした。

一方、このような無人の探査機に「どのようなことができて、どのようなことはできないのか」といった感覚を学部生のうちに少しでも得ることができたのは大きな財産になったと考えています。

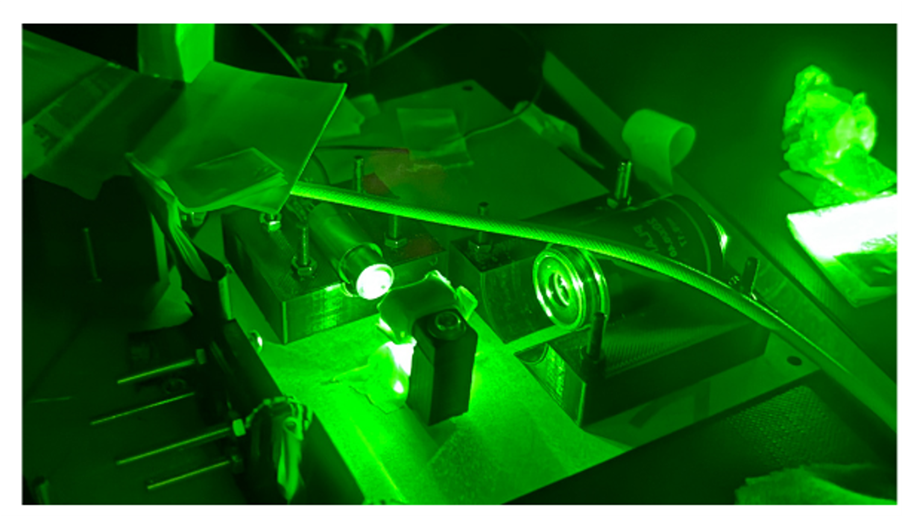

最終的には検出器の一つとしてラマン分光器を作成しました。これは簡単に言えば、レーザー光を物質に当てて、その反射の仕方からその物質の組成がわかる機器であり、その鍵は非常に軽量で小型ながら物質の組成という重要な情報が得られる点です。

KARURAでは他にもATPや脂質を検出する化学反応や小型顕微鏡を用いて生命検出を目指しています。

4. 終わりに

ここまでお読みいただきありがとうございます。

実はこの文章は大会に向けて渡米する前日に書いており、実際にミッションが成功するか緊張で一杯です。

東京大学理学部では、多くの先生方から科学探査のプラン作成に関する貴重なアドバイスをいただきました。本学科では、惑星科学について深く学ぶことができるだけでなく、課外活動を通じて同世代の仲間たちとともに挑戦する機会も豊富です。

この文章をお読みいただき、私たちの学科や惑星科学という分野にご興味を持っていただければ、非常に嬉しく思います。将来、プロジェクト等でご一緒できる日のために、私も引き続き精進してまいります!

平井 大源(地球惑星物理学科 学部4年)

[2024.06公開/2024年度「学生の声」]

2024年10月博士課程入学予定者が対象です。

詳細は下記ページをご確認下さい。

<和文> SPRING-GX・BOOST-NAIS2024年秋プロジェクト生募集

お知らせ – 東京大学 大学院理学系研究科・理学部 (u-tokyo.ac.jp)

<English> SPRING GX & BOOST-NAIS: 2024 Autumn Call for Applications

SPRING GX & BOOST-NAIS: 2024 Autumn Call for Applications – SCHOOL OF SCIENCE THE UNIVERSITY OF TOKYO (u-tokyo.ac.jp)

金融庁より、サマープログラムのご案内です。

詳細は、下記ホームページでご確認ください。

●公表HP

https://www.fsa.go.jp/common/recruit/internship.html

https://www.fsa.go.jp/common/recruit/internship_rikoukei.html

2024年9月 修士課程修了予定者 各位 English guide is here.

下記要領で修士論文提出受付および発表会を行います。

提出方法等の詳細はこちらをご覧ください。

◆スケジュール◆

| 6月24日(月) | 9:00 | タイトル登録開始(情報集約システム) |

| 7月23日(火) | 12:00 | タイトル登録締切(情報集約システム) |

| 8月 8日(木) | 12:00 | 審査用論文提出締切(情報集約システム) |

| 研究計画書提出締切〈外国人特別選考進学希望者〉(pdfファイル)※1 | ||

| 8月19日(月) | 12:00 | 発表要旨提出締切(A4 1~2ページ程度・pdfファイル)※2 |

| 8月22日(木) | 修士論文発表会(プログラムは8月19日頃にWEB上で通知) | |

| 9月 2日(月) | 15:00 | 最終版修士論文提出締切 ①pdfファイルを情報集約システムより提出 ②製本済論文を専攻事務室に提出 |

◆その他◆

・修士論文発表会は、発表時間20分、質疑応答10分で行います。

・論文タイトルは例年間違いが散見されますので特に注意してください。

・8月19日(月)12:00までに研究業績を情報集約システムで更新しておいてください。

※1研究計画書提出先(外国人特別選考内部進学者)

202409研究計画書

8月8日(木)12:00締切

※2発表要旨提出先

202409修論発表要旨

8月19日(月)12:00締切

学生各位

富士電機様より、インターンシップのご案内です。ご興味のある方は、お申し込みの上、ご参加下さい。

●夏期インターンシップのご案内

●実習テーマ一覧

◆技術系インターンシップについて

・日 程 :2024年8月19日(月)~9月20日(金)

※上記期間の中でテーマごとに日程設定

※すでに一部展開済みの添付チラシ作成時点では 9/27までを想定しておりましたが、

実際は9/20までとなります。

・開催場所:国内各拠点

東京工場、千葉工場、川崎工場、吹上工場、筑波工場、 鈴鹿工場、神戸工場、

松本工場、三重工場など ※開催場所は、テーマによって異なります。

・対 象 :ものつくりに興味がある、国内4年制大学・大学院の理系学部

もしくは研究科に在籍する学生(学年不問)

◆事務系インターンシップについて

・日 程 :【東京】2024年8月29日(木)~8月30日(金)

2024年9月 5日(木)~9月 6日(金)

【大阪】2024年9月12日(木)~9月13日(金)

・開催場所:【東京】大崎本社 【大阪】関西支社

・対 象 :国内4年制大学・大学院に在籍する学生(学年不問)

※文系・理系は問いません

◆応募方法

下記URLにアクセスの上、マイページ画面よりエントリーシートをご提出ください。

https://www.e2r.jp/ja/fujielectric2026/internship

◆応募方法

<技術系>

第1期間:2024年6月12日(水) 第2期間:2024年6月19日(水)

※応募多数のテーマは、第1期間で募集を締め切ります。

それ以外のテーマは、第2期間も継続して募集を行います。

<事務系>

2024年6月19日(水)

◆その他

・交通費 :会社負担

・宿泊施設:自宅からの通勤が困難な方には、宿泊施設を提供(宿泊費は会社負担)

・保 険 :損害・傷害保険は事前に各自で加入必須(技術系のみ)

技術系インターンシップでは、当社の魅力や技術系職種の役割・魅力・やりがいを知っていただくために、

全国各地の工場や事業所において最前線で活躍している社員の指導のもと、設計開発や品質保証などの実際の業務を体験していただきます。

事務系インターンシップでは、BtoBメーカーの「営業、資材調達、財務経理、人事総務、システムエンジニア」の仕事を理解していただくために、実際に働いている社員からの業務紹介や業務を体感できるグループワークに加え、社員との座談会もご用意しております。

みなさまからのご応募お待ちしております。

<問い合わせ先>

富士電機株式会社 人事・総務室 採用センター

MAIL:saiyo@fujielectric.com TEL :03-5435-7224

2026年卒 理系学生を対象に夏季インターンシップが開催されます。

対象となる学生の方で、ご興味ある方はご参加下さい。

以下、日鉄ステンレスからのご案内です。

○ 全イベント共通

【参加対象】2026年3月に 大学院/大学/高専 修了・卒業見込の理系学生の方

◆会社説明コース

WEB開催、 企業研究したい方にオススメのイベントです。

【実施日】

7/11(木)、9/5(木) 各回: 15:00~16:00

【実施内容】

・会社概要 ・職種紹介・福利厚生 ・ステンレス製造の仕事とは?

◆工場見学コース

各製造所の特色に合わせて、見学できる内容が異なりますので、

ご自身の興味・関心、志望に合わせた製造所のイベントへご参加ください!

終了後には先輩社員との懇親会を予定しております。

先輩社員への質問や会社の雰囲気を感じることのできる機会となっております。

是非参加してみてください!

【実施内容】

・製造所見学 ・職種紹介 ・グループワーク ・先輩社員との懇親会

【開催時間】

13:00~18:00 + 懇親会

【開催場所】

・山口製造所 光エリア 開催日:6/27(木)、7/25(木)、9/26(木)

・山口製造所 周南エリア 開催日:8/22(木)、9/12(木)

・八幡製造所 開催日:8/29(木)、9/19(木)

・鹿島製造所 開催日:8/7(水)

【交通費等】

・交通費は全額実費相当額を支給いたします。

・遠方からご参加の方は宿泊費支給いたします。

◆夏季インターンシップ

5日間 または 10日間の職場配属型インターンシップとなります。

材料系だけでなく、機械系・電気系・化学系など、系統を問わず様々なテーマでの開催を予定しております。

【開催日程】

7月下旬~9月中旬

【実施場所】

・山口製造所 光エリア、研究センター ・山口製造所 周南エリア ・八幡製造所 ・鹿島製造所

【交通費等】

・交通費は全額実費相当額を支給いたします。

・実習期間中の宿泊は当社にて準備します。

【選考方法】

書類選考 (WEBエントリーシート) 及び WEB面談

【応募締切】

一次締切 : 6/20(木)

二次締切 : 7/10(木)

※ 定員に達した場合は、予定より早く締切とさせて頂く場合があります。

是非弊社に少しでも興味を持っていただけた方は、以下の申込サイトよりエントリーをお願いいたします!

エントリー後、マイページの詳細を送付いたしますので、マイページよりご希望のテーマをご予約ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております!

【申込方法】

a) 弊社ホームページ https://stainless.nipponsteel.com/recruit/

b) リクナビ https://job.rikunabi.com/2026/company/r543110007/

c) マイナビ https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp266917/outline.html

2024年4月入学 修士課程1年生各位

2024年10月博士課程入学予定者各位(内部進学者を除く)

理学系研究科が主担当となっている2つの国際卓越大学院プログラム「宇宙地球フロンティア国際卓越大学院プログラム(IGPEES)」及び「変革を駆動する先端物理・数学プログラム(FoPM)」について、下記URLのとおり、募集要項が掲載されましたのでお知らせいたします。

◎申請受付期間(プログラム共通)

・申請書及び研究計画書:2024年6月3日(月)から6月17日(月)15:00まで。〔必着〕

・教員の意見書:2024年6月3日(月)から6月19日(水)15:00まで。〔必着〕

IGPEES:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/IGPEES/application.html

【対象専攻】

理学系研究科各専攻、工学系研究科航空宇宙工学専攻、

新領域創成科学研究科複雑理工学専攻および先端エネルギー工学専攻

【対象学生】

・2024年4月に対象専攻の修士課程に入学した者(留学生を含む)

・2024年10月に対象専攻の博士課程に入学予定の者(内部進学者を除く)

FoPM:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/FoPM/application/guidelines.html

【対象専攻】

理学系研究科各専攻(生科のぞく)、数理科学研究科、工学系研究科物理工学専攻

【対象学生】

・2023年10月に物理工学専攻の修士課程に入学した者

・2024年4月に対象専攻の修士課程に入学した者(留学生を含む)※

・2024年10月に対象専攻の博士課程に入学予定の者(内部進学者を除く)

※工学系研究科物理工学専攻以外の募集人数は全専攻併せて若干名となります。

※今年4月採用に応募を行った者は再応募することはできません。

●問い合わせ先

理学系研究科学務課内国際卓越大学院事務局

IGPEES 斉藤様 糸数様(24078)

FoPM 仲井様(24340)

1.公募人員:

助教 1名

2.公募分野:

地球環境進化学または臨象地球科学分野(http://www-gbs.eps.s.u-tokyo.ac.jp/)

3.応募資格:

着任時に博士の学位を有すること。堆積学的なフィールド調査を主体とし、人間を取り巻く環境の変動や地球環境の進化に関する教育研究を展開できる方。大学院生,学部生の指導ができるだけの日本語能力を有すること(外国人の場合、着任後5年以内にこのレベルの日本語能力を習得することが望ましい)。

4.応募方法:

自薦もしくは他薦 (他薦の場合は、ご本人が了解されていること)

5.着任時期:

2025年4月以降のできるだけ早い時期

6.契約期間:

期間の定めなし

7.試用期間:

採用された日から6ヶ月間

8.就業場所:

大学院理学系研究科(東京都文京区本郷7-3-1)

変更の範囲:本学の指定する場所(配置換又は出向を意に反して命じられることは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規定第4条による。)

9.所属:

東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球生命圏科学講座

10.業務内容:

地球生命圏科学に関する研究、および大学院・学部(地球惑星物理学科、地球惑星環境学科)における演習や実習等の担当

変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある(意に反して命じられることは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規定第4条による。

11.就業時間:

専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。

12.休日:

土・日、祝日、年末年始(12 月29 日~1 月3 日)

13.休暇:

年次有給休暇、リフレッシュ休暇、忌引休暇 等

14.賃金等:

東京大学の定めるところにより、学歴・職務経験などを考慮して決定。昇給制度あり。

詳細は、問い合わせ先にご確認ください。

15.諸手当:

賞与(年2回)。扶養手当、住居手当、通勤手当は本学の支給要件を満たす場合に支給。

その他、本学の定めるところによる。

16.加入保険:

文部科学省共済組合、雇用保険(法令の定めるところにより加入)

17.提出書類:

a) 略歴書 (学歴および職歴)

b) これまでの研究教育業績の概要(1500 字程度)

c) 研究業績目録(査読論文とそれ以外の総説、著書などに分類)

d) 主要な原著論文(3編以内)のPDFファイル

e) 今後の研究計画および抱負(1500 字程度)

f) 大学院および学部における教育への抱負(1500 字程度)

g) 自薦の場合は、応募者に関する所見を伺える方2名の氏名および連絡先

(住所、電話番号、電子メールアドレス)

h) 他薦の場合は、推薦書 および 上記 a) から f)までの内容がわかる書類

18.応募締切:

2024年7月31日(水)必着

19.書類送付方法:

電子メール

・提出書類を PDF 形式の添付ファイル(メール1通 10MB 程度以内)とし、Subject 欄は 「地球生命圏科学助教応募」 とすること。

20.書類送付先:

・電子メール: seimeiken-jinji@eps.s.u-tokyo.ac.jp

メール受領より2日以内(休日と年末年始を除く)に受領メールを送付します。

21.募集者名称:

国立大学法人東京大学

22.問い合わせ先:

東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 後藤和久

電子メール: goto50@eps.s.u-tokyo.ac.jp 電話: 03-5841-4563

23.受動喫煙防止措置の状況:

敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)

24.その他:

-

- 取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。

- 採用5年後に研究・教育の業績評価を行います。

- 本専攻全般に関するより詳しい情報は https://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/ をご覧下さい。

- 東京大学では、男女共同参画を積極的に推進しています。詳しくは、理学系研究科男女共同参画基本計画 https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/overview/gender/ をご覧下さい。

- 外為法等の定めにより、採用時点で、海外との兼業や、外国政府等からの多額の収入がある場合、研究上の技術の共有が制限され、本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。従って、兼業等については、本学における研究上の技術の共有に支障のない範囲に留める必要がありますので、予めご承知おき願います。

25.特記事項

現在、東京大学では「東京大学卓越研究員(公募型: https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400239915.pdf )」を募集しており、本公募とあわせて応募できます。この制度について質問がある方は、お問い合わせください。

地球惑星科学専攻 大学院生各位

地球惑星物理学科3年生Aセメスターの「地球惑星物理学実験」のTAを募集します。

希望する人は、<必ず指導教員と相談の上> 下記にある<エントリーシート>より申請ください。

また顕微鏡実験・野外巡検では、1泊2日の丹沢野外巡検を9/30-10/1に予定しています。

今回は、そのためのTAも合わせた募集です。TA委嘱開始は、9.1からです。

■申込期限■ 6月28日(金)

■エントリーシート■ ※必ず指導教員と相談の上、申請ください。

https://forms.office.com/r/MajakQ7cKc (utasにログインする時と同じ方法でログインしてください)

******************** 以下詳細 ********************

地球惑星物理学実験は、Aセメスターの月・水・木の週3回、13:00-18:00に実施されている科目です。

学生全員が下記の5個の課題を7回づつ実施します。

1.電気回路(新谷先生 araya[at]eri.u-tokyo.ac.jp)

電気回路の基本的な知識・技術を習得する。アナログ回路、デジタル回路、A/D変換(デジタルデータ取得)

2.分光(長先生 cho[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp)

分光計および光検出器の基礎・技術を習得する。

3.真空・熱(笠原先生 s.kasahara[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp)

真空を作る・測る技術の基礎を習得する。各種ポンプや真空計の原理、取り扱いなど。

各種温度測定手法や熱に関わる実験の基礎を習得する。物質の輻射・熱伝導など。

4.弾性(平賀先生 hiraga[at]eri.u-tokyo.ac.jp)

物質の弾性測定の知識・基礎技術を習得する。

5.顕微鏡・野外巡検(瀧川先生 takigawa[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp)

岩石・鉱物から情報を引き出す手法や偏光顕微鏡の基礎知識・技術を習得する。

1泊2日の丹沢野外巡検も実施する。(括弧内は、課題責任者の先生のお名前です。)

○ TAが実験補助として仕事をしてもらう時間などは、各実験により多少異なりますが、

原則として実験の実施中には、実験室などで仕事あるいは待機してもらうことになります。

○ 2,3,5の実験は理学部1号館、1と4の実験は地震研で実施します。

○ 修士課程学生は時給¥1,300、博士課程学生は時給¥1,500です。

○ 必ずしも、冬学期を通してTAをやる必要はなく、1ヶ月間だけやる、というのでもOKです。

(エントリーシートに希望の期間や時期を書いてください)

○ 顕微鏡実験で実施する、丹沢野外巡検のみのTAでもOKです。

(エントリーシートに、希望を書いてください)

○ 応募してきた学生の人数や希望などに応じて、実施体制を決めます。

○ できるだけ希望に添うようにしますが、 必ずしも希望どおりにならない場合もあります。

その場合には、個別にご相談します。

全体に関する質問は小池先生まで(koike[at]eps.s.u-tokyo.ac.jp)。

各課題のより詳しい内容は、課題責任者の先生方に問い合わせてください。